Я полагаю что все в общих чертах знают о существовании такого замечательного математического инструмента как преобразование Фурье. Однако в ВУЗах его почему-то преподают настолько плохо, что понимают как это преобразование работает и как им правильно следует пользоваться сравнительно немного людей. Между тем математика данного преобразования на удивление красива, проста и изящна. Я предлагаю всем желающим узнать немного больше о преобразовании Фурье и близкой ему теме того как аналоговые сигналы удается эффективно превращать для вычислительной обработки в цифровые.

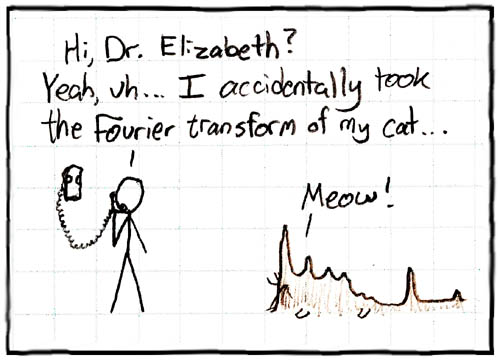

(с) xkcd

(с) xkcd

Без использования сложных формул и матлаба я постараюсь ответить на следующие вопросы:

Я буду исходить из предположения что читатель понимает что такое интеграл, комплексное число (а так же его модуль и аргумент), свертка функций, плюс хотя бы “на пальцах” представляет себе что такое дельта-функция Дирака. Не знаете — не беда, прочитайте вышеприведенные ссылки. Под “произведением функций” в данном тексте я везде буду понимать “поточечное умножение”

(с) xkcd

(с) xkcdБез использования сложных формул и матлаба я постараюсь ответить на следующие вопросы:

- FT, DTF, DTFT — в чем отличия и как совершенно разные казалось бы формулы дают столь концептуально похожие результаты?

- Как правильно интерпретировать результаты быстрого преобразования Фурье (FFT)

- Что делать если дан сигнал из 179 сэмплов а БПФ требует на вход последовательность по длине равную степени двойки

- Почему при попытке получить с помощью Фурье спектр синусоиды вместо ожидаемой одиночной “палки” на графике вылезает странная загогулина и что с этим можно сделать

- Зачем перед АЦП и после ЦАП ставят аналоговые фильтры

- Можно ли оцифровать АЦП сигнал с частотой выше половины частоты дискретизации (школьный ответ неверен, правильный ответ — можно)

- Как по цифровой последовательности восстанавливают исходный сигнал

Я буду исходить из предположения что читатель понимает что такое интеграл, комплексное число (а так же его модуль и аргумент), свертка функций, плюс хотя бы “на пальцах” представляет себе что такое дельта-функция Дирака. Не знаете — не беда, прочитайте вышеприведенные ссылки. Под “произведением функций” в данном тексте я везде буду понимать “поточечное умножение”

Знаки препинания — неотъемлемая часть любого языка. Обычная запятая может кардинально изменить значение предложения: достаточно вспомнить историю с «Казнить нельзя помиловать». А работа переводчиков и редакторов предполагает, что они свободно ориентируются как минимум в двух пунктуационных системах.

Знаки препинания — неотъемлемая часть любого языка. Обычная запятая может кардинально изменить значение предложения: достаточно вспомнить историю с «Казнить нельзя помиловать». А работа переводчиков и редакторов предполагает, что они свободно ориентируются как минимум в двух пунктуационных системах.

Благодаря кодам Рида-Соломона можно прочитать компакт-диск с множеством царапин, либо передать информацию в условиях связи с большим количеством помех. В среднем для компакт-диска избыточность кода (т.е. количество дополнительных символов, благодаря которым информацию можно восстанавливать) составляет примерно 25%. Восстановить при этом можно количество данных, равное половине избыточных. Если емкость диска 700 Мб, то, получается, теоретически можно восстановить до 87,5 Мб из 700. При этом нам не обязательно знать, какой именно символ передан с ошибкой. Также стоит отметить, что вместе с кодированием используется перемежевание, когда байты разных блоков перемешиваются в определенном порядке, что в результате позволяет читать диски с обширными повреждениями, локализированными близко друг к другу (например, глубокие царапины), так как после операции, обратной перемежеванию, обширное повреждение оборачивается единичными ошибками во множестве блоков кода, которые поддаются восстановлению.

Благодаря кодам Рида-Соломона можно прочитать компакт-диск с множеством царапин, либо передать информацию в условиях связи с большим количеством помех. В среднем для компакт-диска избыточность кода (т.е. количество дополнительных символов, благодаря которым информацию можно восстанавливать) составляет примерно 25%. Восстановить при этом можно количество данных, равное половине избыточных. Если емкость диска 700 Мб, то, получается, теоретически можно восстановить до 87,5 Мб из 700. При этом нам не обязательно знать, какой именно символ передан с ошибкой. Также стоит отметить, что вместе с кодированием используется перемежевание, когда байты разных блоков перемешиваются в определенном порядке, что в результате позволяет читать диски с обширными повреждениями, локализированными близко друг к другу (например, глубокие царапины), так как после операции, обратной перемежеванию, обширное повреждение оборачивается единичными ошибками во множестве блоков кода, которые поддаются восстановлению.

Как показывает мировая практика успешно проведённых взломов (успешно для атакующих, разумеется), большая часть проблем связана именно с проблемами с людьми. Если быть более точным — дело в их способности выдать любую информацию и совершать совершенно дурацкие действия.

Как показывает мировая практика успешно проведённых взломов (успешно для атакующих, разумеется), большая часть проблем связана именно с проблемами с людьми. Если быть более точным — дело в их способности выдать любую информацию и совершать совершенно дурацкие действия.  Недавно я наткнулся на такую удивительную штуку как число Данбара.

Недавно я наткнулся на такую удивительную штуку как число Данбара. Наверняка вы хоть раз видели химические источники света — светящиеся палочки, которые начинают работать после «переламывания». Внутри — стеклянная капсула, которая при этом ломается, и начинается какая-то мистическая химическая реакция. Мне всегда было интересно разобраться, как это работает.

Наверняка вы хоть раз видели химические источники света — светящиеся палочки, которые начинают работать после «переламывания». Внутри — стеклянная капсула, которая при этом ломается, и начинается какая-то мистическая химическая реакция. Мне всегда было интересно разобраться, как это работает.

Некоторое время назад промелькнула на Хабре вот эта

Некоторое время назад промелькнула на Хабре вот эта