Извиняюсь, если зря поместила пост в хаб космонавтики: к сожалению, хаба с названием «космос» или подобного не нашла. Так же извиняюсь за некоторое количество саморефлексии в трех следующих абзацах, но саморефлексия необходима, так как пост является критическим по отношению к нескольким ранее опубликованным, и за опечатки, которые наверняка присутствуют в моем посте (но будут исправляться по мере того, как я буду их замечать).

На написание своего поста меня сподвигла серия таких:

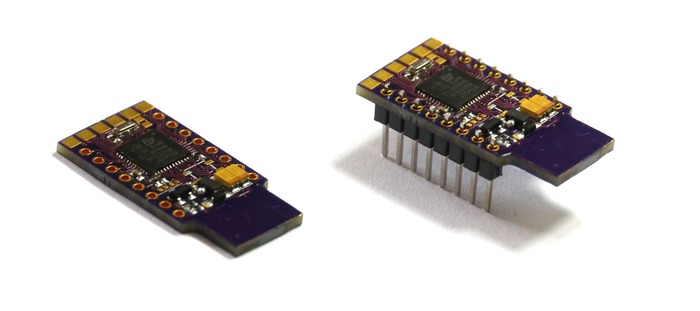

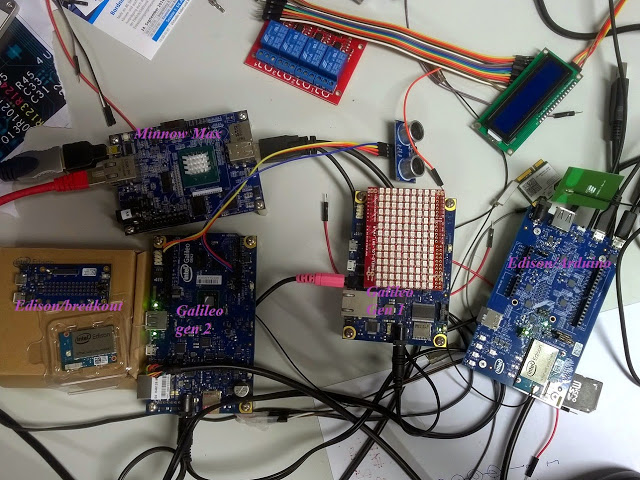

А Вы подключали телескоп к компьютеру?

Айтишник на отдыхе: а как насчет телескопа?

Айтишник на отдыхе: добавим немного астрономии?

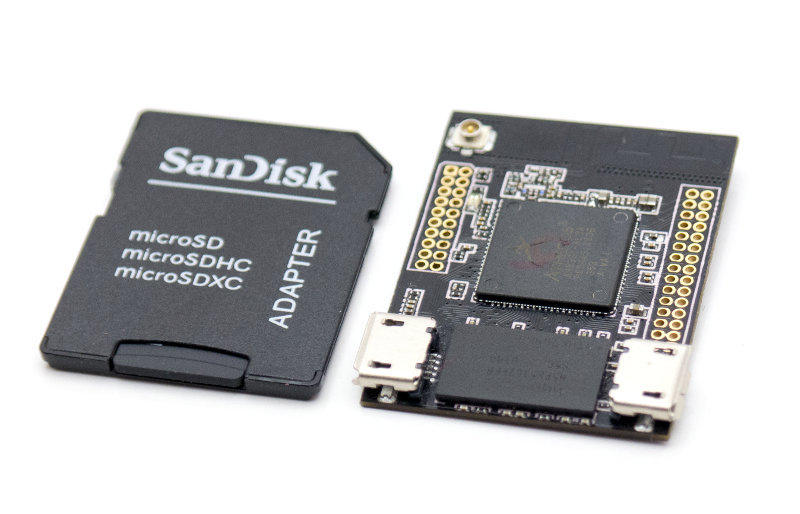

Айтишник на отдыхе: прибамбасы к телескопу

Спасибо большое авторам, что они популяризируют любительскую астрономию, но при чтении этих постов у меня несколько раз от неудобства и стыда сжимались пальцы на ногах.

Может быть, это не так и важно: В конце концов, Хабрахабр это ресурс ИТ-ков, а любительская астрономия это всего лишь хобби, и каждый занимается хобби так, как ему нравится. А может, нет, и критиковать, поучать, как заниматься хобби можно?

Это пост про грабли, на которые Вы скорее всего наступите, если увлечетесь таким красивым, романтичным, но сложным хобби. Мой пост не является очень популярным, он рассчитан на человека, который уже хоть что-то почитал (например, вышеозначенные посты, которые мне не понравились, хотя авторам я все равно поставила плюс в карму за популяризацию). В посте могут встречаться непонятные термины. Если Вас это напрягает, пожалуйста, не читайте.

Для затравки анекдот.

Приходит в магазин телескопов покупатель, и спрашивает:

— А можно у Вас купить телескоп за три тысячи рублей?

— Ну… можно, но линзы будут пластмассовыми, и лучше не стоит, возьмите вот лучше рефрактор за 6 тысяч. — Продавец показывает рукой на самый популярный среди школьников линзовый телескоп

— Хорошо, а можно купить телескоп за 25 тысяч? — Вопрошает покупатель

— Можно, — Отвечает продавец, показывая рукой на восьмидюймовый ньютон на EQ5 — это очень хороший телескоп для начинающих

— А в него можно увидеть плеяды сквозь облака? — спрашивает покупатель

— К сожалению, нельзя… — Качает головой продавец

— А есть телескоп за 100 тысяч? — Не унимается покупатель

— Да, вот — Продавец показывает на компьютеризированный и навороченный Nexstar 11SE

— А в него можно увидеть туманность Андромеды днём?

— К сожалению, нельзя, — качает головой продавец

— А зачем тогда он такой дорогой нужен?

Так получилось, что любительская астрономия стала моим главным хобби. Мне бы очень хотелось поделиться с хабрасообществом, которое вдруг решится на обретение нового хобби, своим опытом. Может быть, далеко не самым большим, но зато своим. Мой хороший знакомый, которого я считаю лучшим визуальщиком-наблюдателем объектов дальнего космоса Москвы, а может быть и России, считает себя наблюдателем со средним скиллом(сравнивая себя с наблюдателями всего мира), меня начинающей, а все новички, получается, находятся вне классификации. Не знаю, дает ли мне такой опыт право на написание постов на тему любительской астрономии на Хабрахабре? Я раньше считала что нет, не дает, но вышеприведенная серия постов изменила эту точку зрения, и мне очень захотелось написать

пост, который бы предостерег начинающих любителей астрономии (не по классификации знакомого наблюдателя),

от наступления на грабли, которые могут отбить желание заниматься этим хобби.

«О каких граблях речь? Это же хобби! Им каждый занимается так, как ему нравится!» — Воскликнет скептик, и будет прав:

Например, ИТ-кам нравятся всякие высокотехнологичные жужжащие штуки, ну вот пускай и покупают мелкоскопчик с GoTo системой за ограниченный бюджет. Пусть мелкоскоп после наведения в точку на небе, где находится галактика «Игла» NGC 4565, такая красивая на фотографиях, со своими газопылевыми облаками не покажет ничего ни через окно кухни квартиры в центре Москвы, ни даже с застекленной и тёплой веранды дачи :) Главное, что мелкоскопчик жжужит, мигает красивыми красными огнями на пульте, и владелец оборудования доволен новым гаджетом и приощением к небу, сидя в тепле и комфорте, не так ли?

Или всё-таки не так? Если не так, добро пожаловать под кат. В противном случае, пожалуйста, не читайте мои многобукв про грабли, ведь в хобби наступление на грабли может быть даже своеобразным мазохизмом, и в чём-то быть приятным наступающему!