«Я экспериментировал с задачами кубического представления в стиле предыдущей работы Эндрю и Ричарда Гая. Численные результаты были потрясающими…» (комментарий на MathOverflow)Вот так ушедший на покой математик Аллан Маклауд наткнулся на это уравнение несколько лет назад. И оно действительно очень интересно. Честно говоря, это одно из лучших диофантовых уравнений, которое я когда-либо видел, но видел я их не очень много.

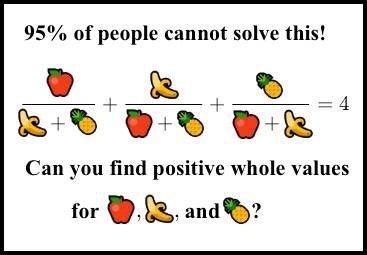

Я нашёл его, когда оно начало распространяться как выцепляющая в сети нердов картинка-псевдомем, придуманная чьим-то безжалостным умом (Сридхар, это был ты?). Я не понял сразу, что это такое. Картинка выглядела так:

«95% людей не решат эту загадку. Сможете найти положительные целочисленные значения?»

Вы наверно уже видели похожие картинки-мемы. Это всегда чистейший мусор, кликбэйты: «95% выпускников МТИ не решат её!». «Она» — это какая-нибудь глупая или плохо сформулированная задачка, или же тривиальная разминка для мозга.

Но эта картинка совсем другая. Этот мем — умная или злобная шутка. Примерно у 99,999995% людей нет ни малейших шансов её решить, в том числе и у доброй части математиков из ведущих университетов, не занимающихся теорией чисел. Да, она решаема, но при этом по-настоящему сложна. (Кстати, её не придумал Сридхар, точнее, не он полностью. См. историю в этом комментарии).

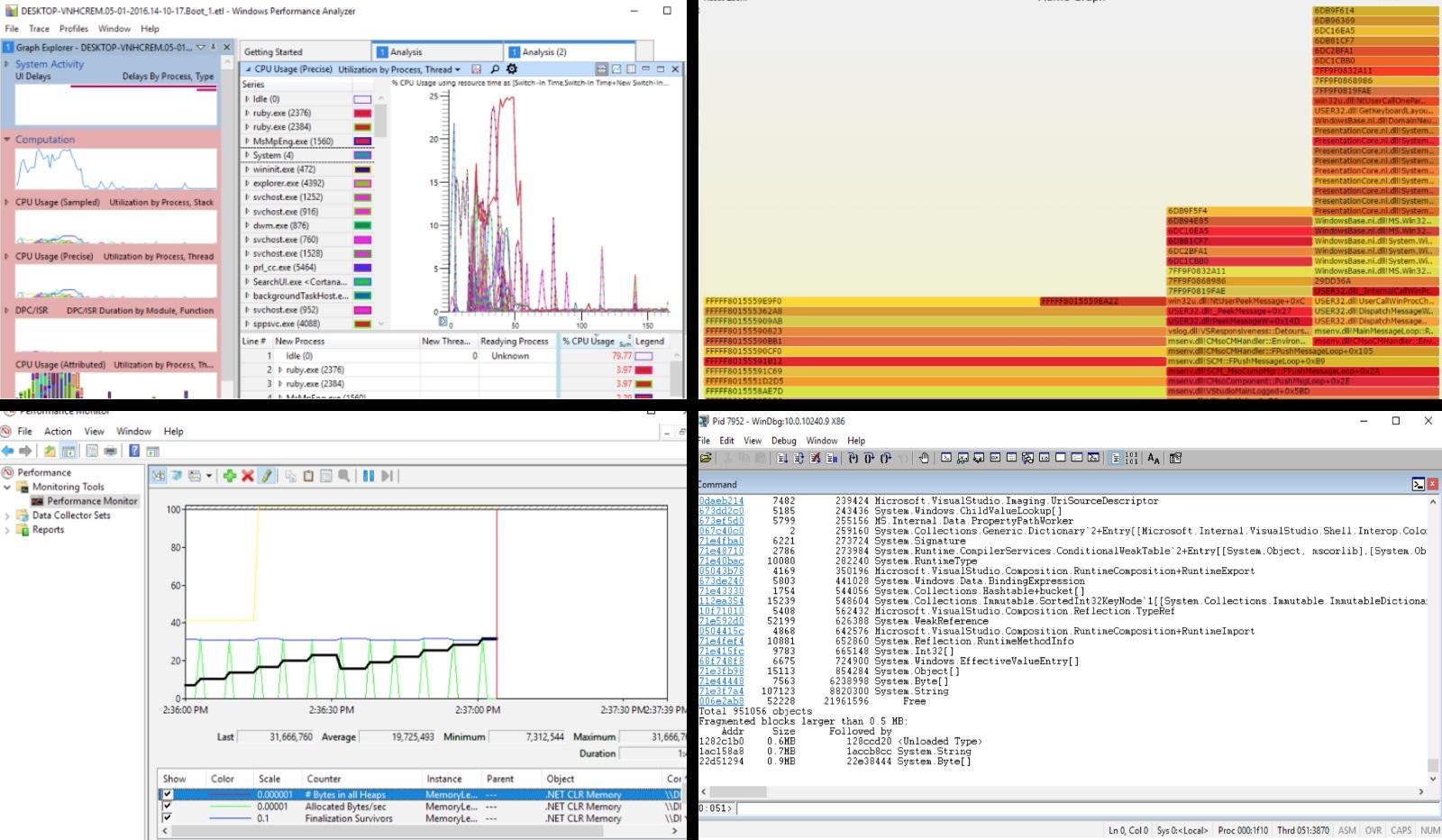

Вы можете подумать, что если ничего другое не помогает, то можно просто заставить компьютер решать её. Очень просто написать компьютерную программу для поиска решений этого кажущегося простым уравнения. Разумеется, компьютер рано или поздно найдёт их, если они существуют. Большая ошибка. Здесь метод простого перебора компьютером будет бесполезен.

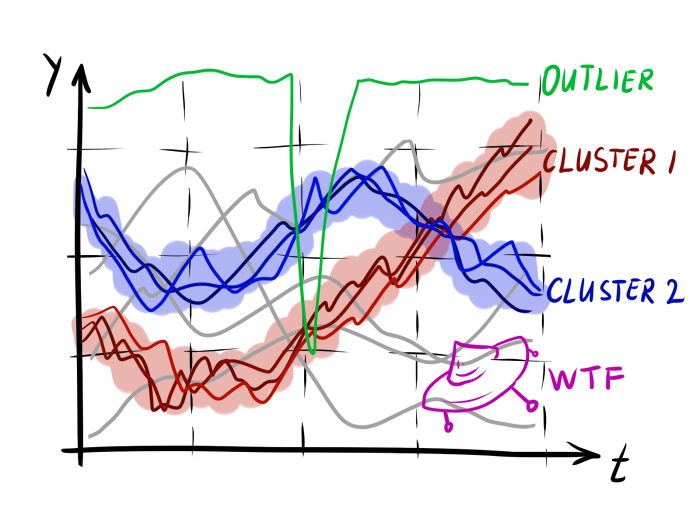

Статистика приходит к нам на помощь при решении многих задач, например: когда нет возможности построить детерминированную модель, когда слишком много факторов или когда нам необходимо оценить правдоподобие построенной модели с учётом имеющихся данных. Отношение к статистике неоднозначное. Есть мнение, что существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. С другой стороны, многие «пользователи» статистики слишком ей верят, не понимая до конца, как она работает: применяя, например, тест

Статистика приходит к нам на помощь при решении многих задач, например: когда нет возможности построить детерминированную модель, когда слишком много факторов или когда нам необходимо оценить правдоподобие построенной модели с учётом имеющихся данных. Отношение к статистике неоднозначное. Есть мнение, что существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. С другой стороны, многие «пользователи» статистики слишком ей верят, не понимая до конца, как она работает: применяя, например, тест

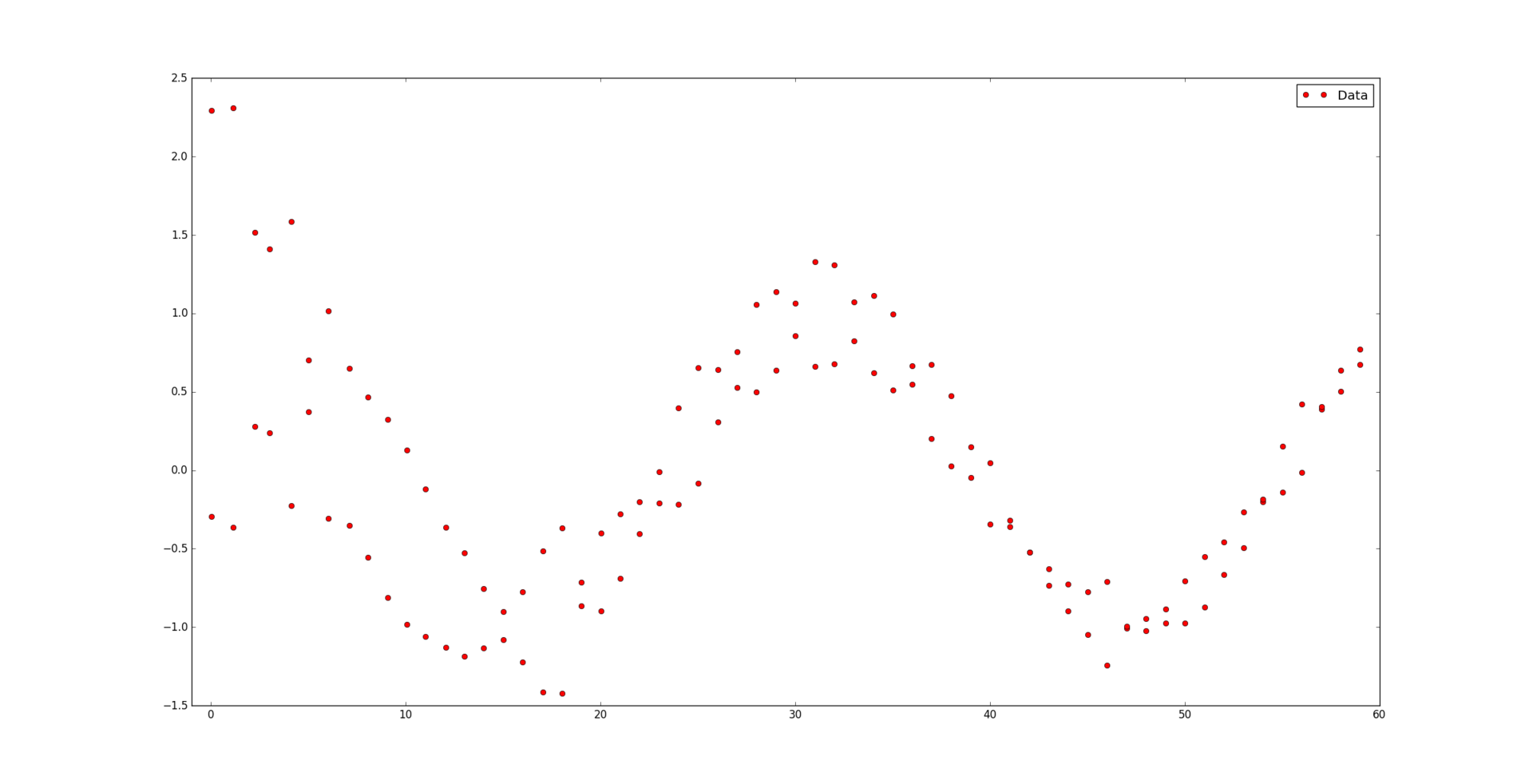

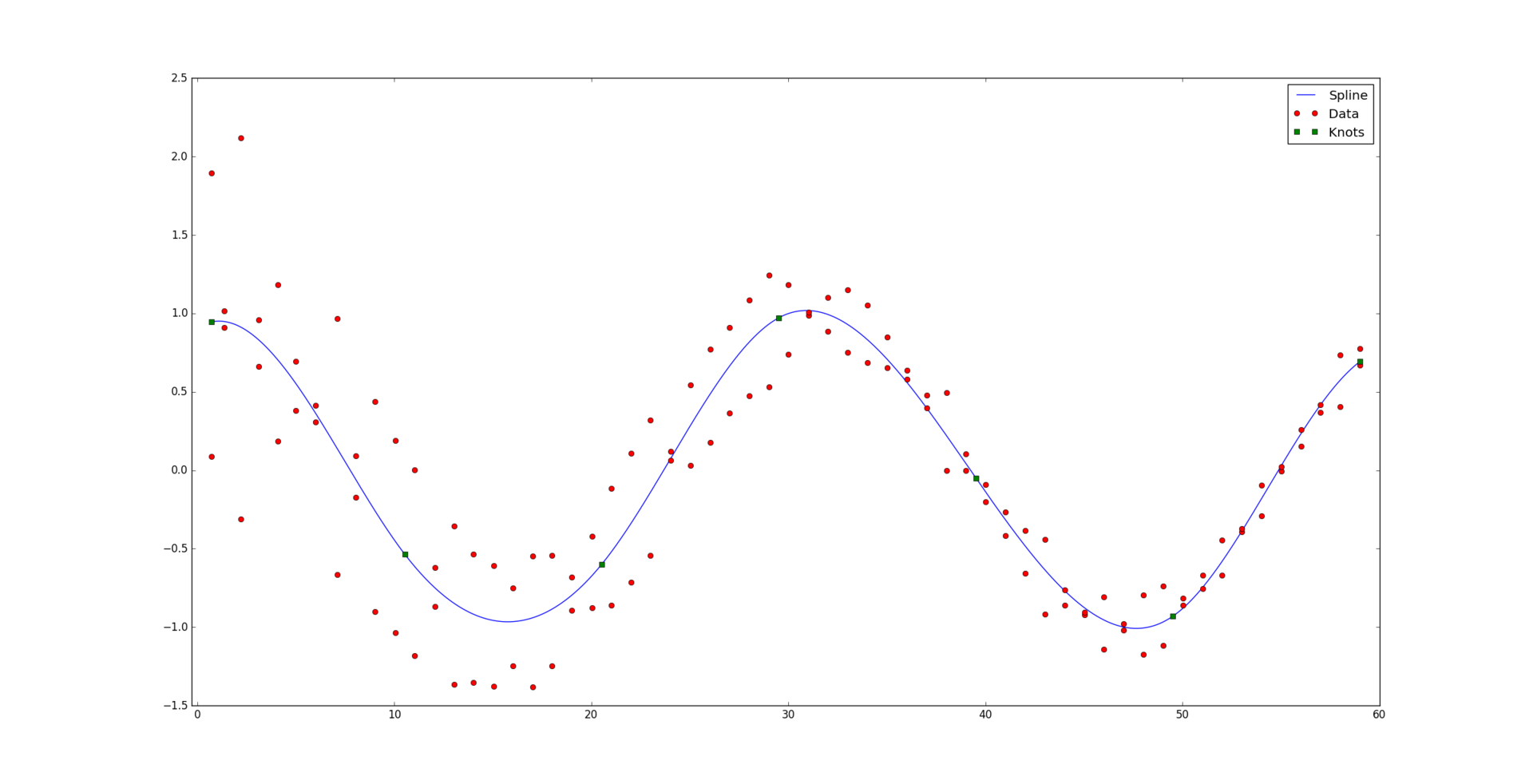

и соответствующий им набор положительных весов

и соответствующий им набор положительных весов  . Мы считаем, что некоторые точки могут быть важнее других (если нет, то все веса одинаковые). Неформально говоря, мы хотим, чтобы на соответствующем интервале была проведена красивая кривая таким образом, чтобы она «лучше всего» проходила через эти данные.

. Мы считаем, что некоторые точки могут быть важнее других (если нет, то все веса одинаковые). Неформально говоря, мы хотим, чтобы на соответствующем интервале была проведена красивая кривая таким образом, чтобы она «лучше всего» проходила через эти данные.

,

,  — пересечение полуплоскостей,

— пересечение полуплоскостей,  — алгоритм Форчуна) и некоторых тонкостях реализации (на языке C++).

— алгоритм Форчуна) и некоторых тонкостях реализации (на языке C++).