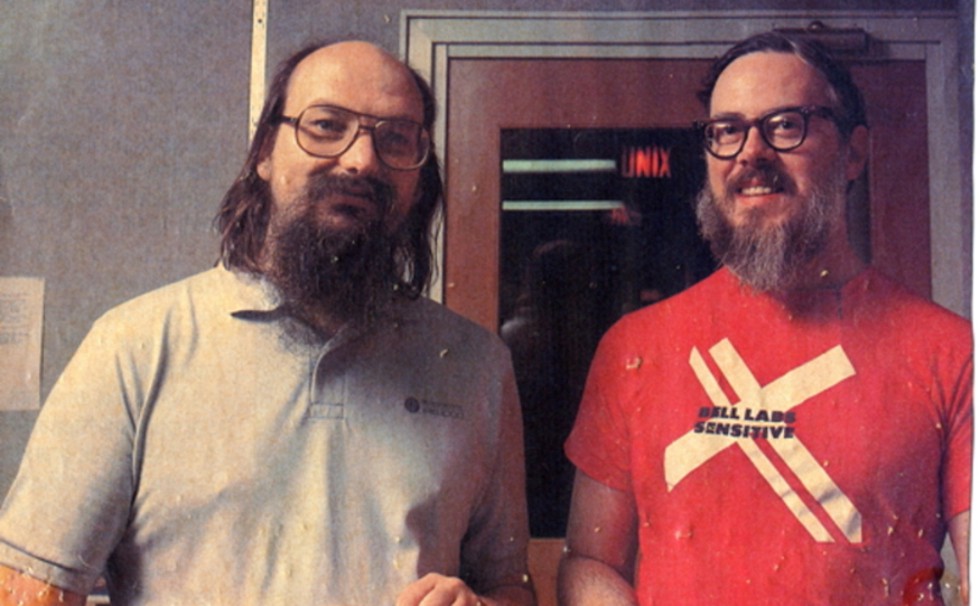

Многие из вас, дорогие читатели, слышали о Деннисе Ритчи. В конце 1960-х он оставил аспирантские исследования в области прикладной математике в Гарварде ради должности в Bell Telephone Laboratories, где и проработал всю жизнь. Вскоре после поступления на работу в Labs Ритчи объединил свои усилия с Кеном Томпсоном для создания фундаментальной пары, породившей весь последующий цифровой мир: операционной системы Unix и языка программирования C. Томпсон вёл разработку ОС, а Ритчи занимался созданием C, на котором Томпсон переписал Unix. В то время Unix стал основой для большинства операционных систем, из которых строился наш цифровой мир, а язык C стал (и по-прежнему остаётся) одним из самых популярных языков для создания ПО, приводящего этот мир в движение.

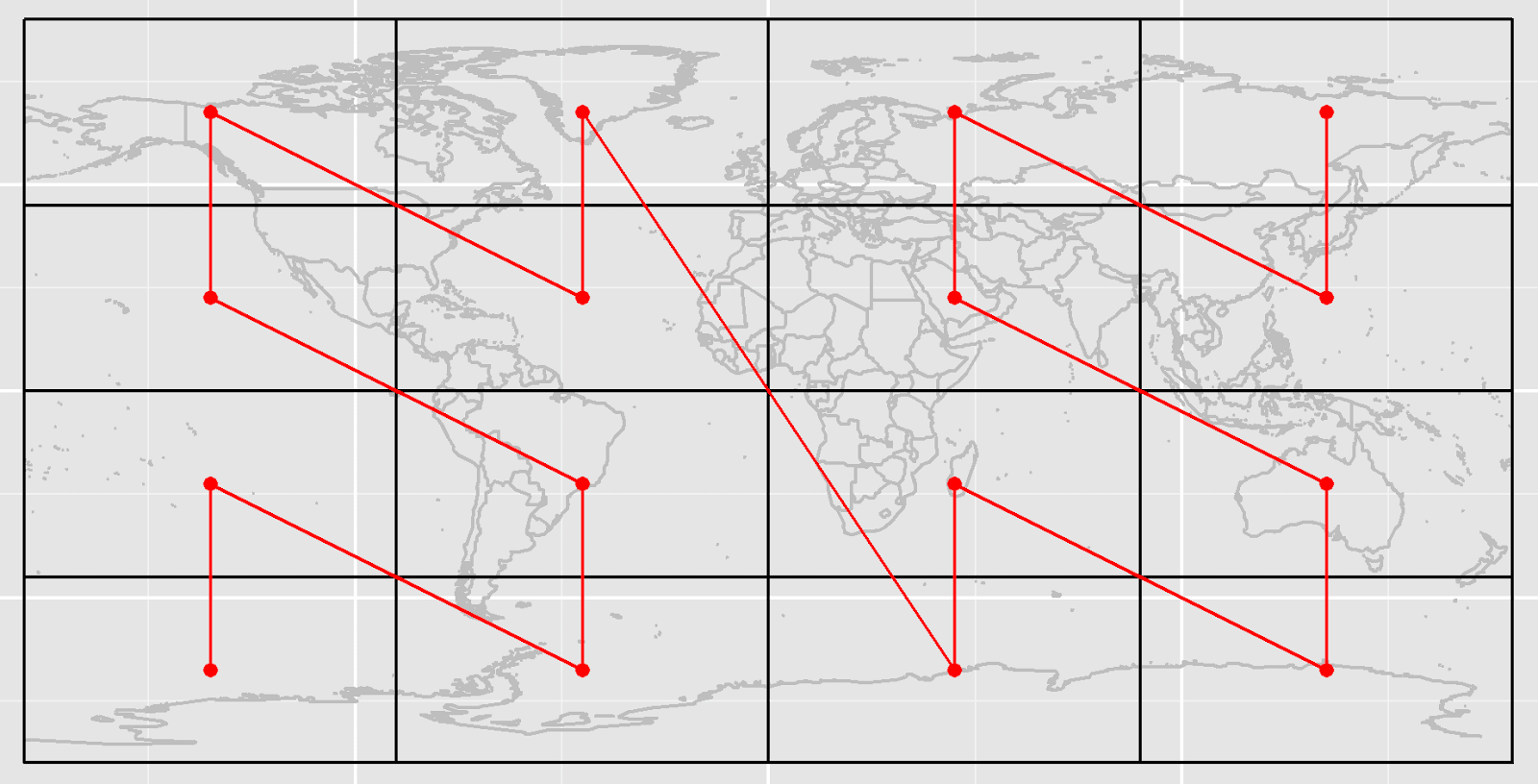

Создатели Unix Кен Томпсон и Деннис Ритчи. Источник фотографии неизвестен.

На личных веб-страницах Ритчи сайта Labs (которые до сих пор поддерживает текущий владелец Nokia), он описывает в характерном ему сухом и уничижительном стиле своё путешествие в академический мир компьютерных наук:

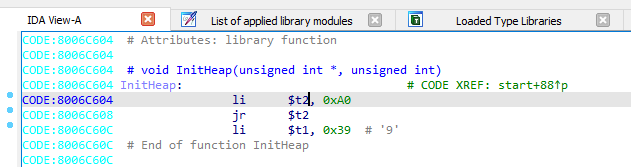

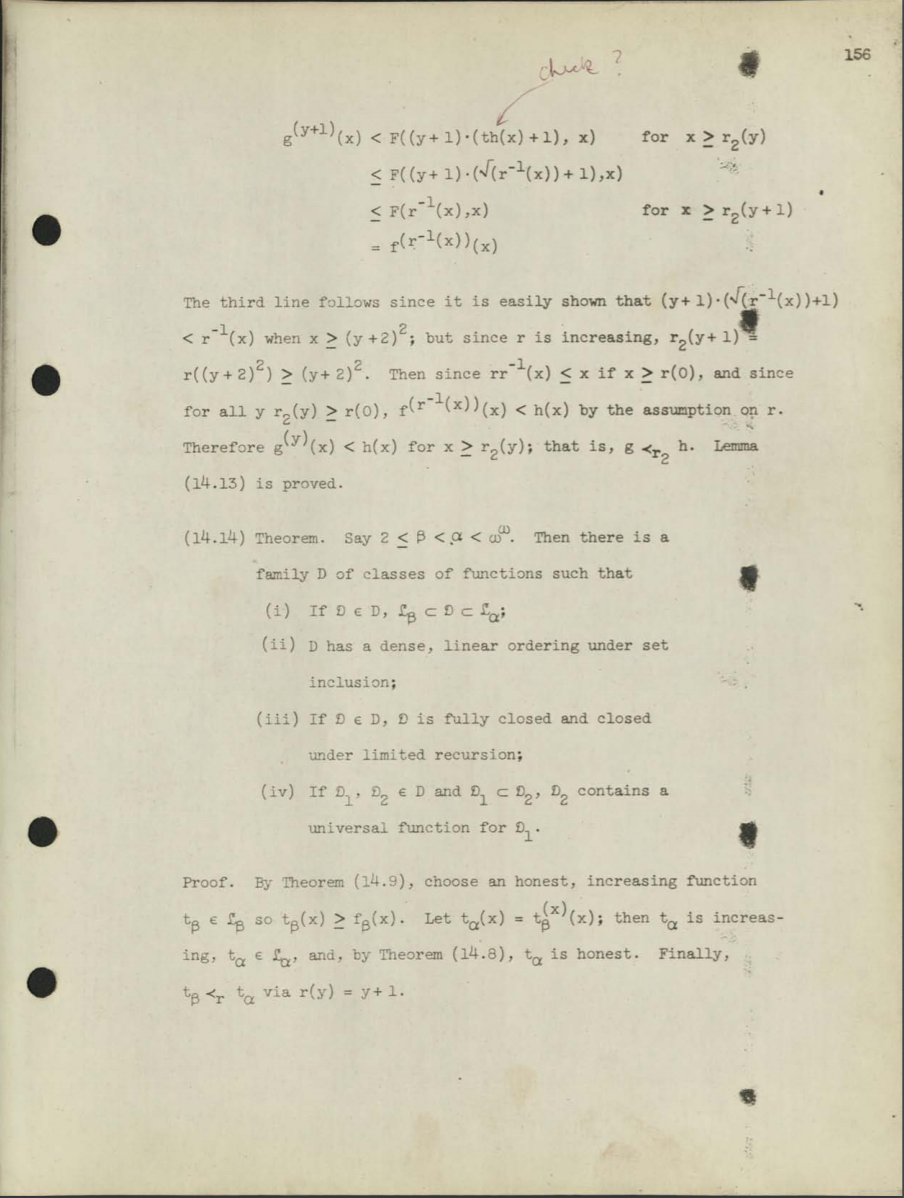

«Я… получил степень бакалавра и учёную степень в Университете Гарварда, где студентом занимался физикой, а аспирантом — прикладной математикой… Темой моей докторской диссертации 1968 года были подрекурсивные иерархии функций. Опыт моей студенческой учёбы убедил меня, что я недостаточно умён для физика, и что компьютеры — это довольно любопытно. Мой аспирантский опыт убедил меня, что я недостаточно умён, чтобы стать специалистом в теории алгоритмов, и что мне больше нравятся процедурные, а не функциональные языки»

1.