Вычислительная система пятого поколения

В 80 годы прошлого века правительство Японии совершило попытку создать распределенную вычислительную систему следующего поколения с элементами ИИ. Проект закончился достаточно закономерным провалом. Причина провала достаточно проста, почему то посчитали, что простого наличия технологии производства больших интегральных схем хватит для качественного "скачка" в вычислительных технологиях (своеобразный переход качества в количество). Да, история повторилась, после изобретения компьютера, тоже была необоснованная уверенность в скором появлении ИИ и тоже провалилась.

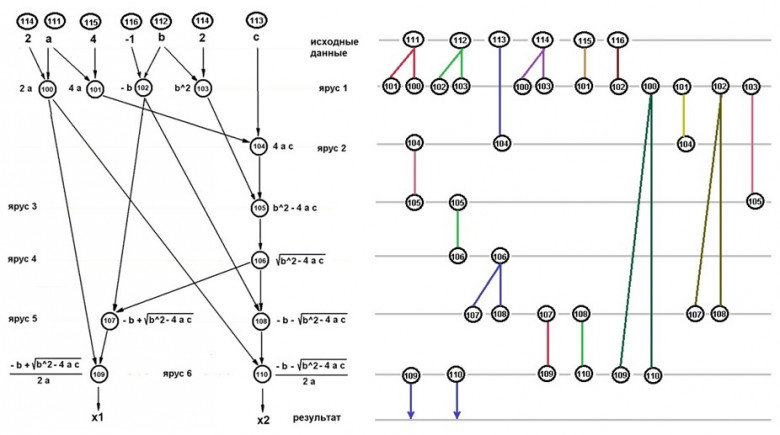

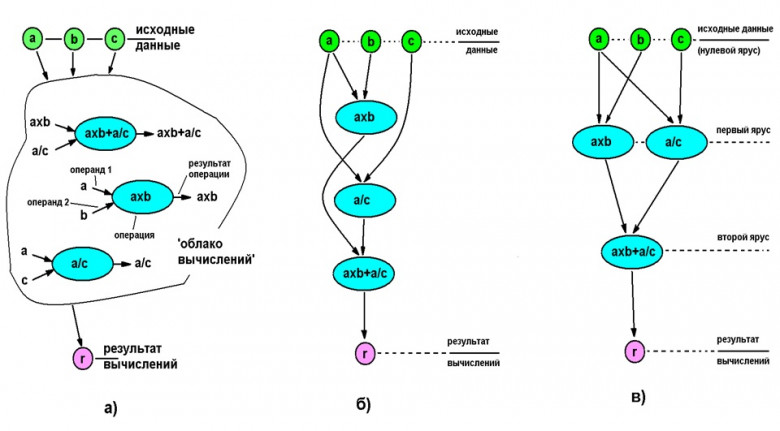

Сейчас ИИ в основном разрабатывается как совокупность нейронов, объединенных в сеть. В свою очередь я попытался посмотреть на человеческий мозг, как на параллельную вычислительную машину. При этом не акцентируя внимание на элементах какого типа он базируется.