Комментарии 1361

Еще одна проблема "наших" людей - слепая вера в чудодейственную таблетку. Кто-то говорит, что достаточно вернуть свободные выборы и все чудесным образом наладится, кто-то уповает на "обратные связи", кто-то в качестве таблетки предлагает ввести смертную казнь, апеллируя к опыту КНР.

Но поможет ли это? Будет ли чудо?

Вот простой пример. В 90-е была свобода слова, с этим вряд ли кто-нибудь будет спорить. Писать и показывать можно было о чем угодно и что угодно (в т.ч. и половой акт генпрокурора в прайм-тайм по первому каналу), поливать грязью безнаказанно, термин "черный пиар" широко стал известен как раз в это время. Но каким образом это помогло развитию позитивных тенденций? Единственное, это только веселило все более и более охреневающий от происходящего народ.

Или вот еще про выборы. Представим на минутку что выборы стали идеально честными. Кто на них победит? Самый умный? Нет. Самый профессиональный? Нет. Победит тот, кто хорошо развесит лапшу на уши недалекому населению. Станет ли от этого жизнь лучше - маловероятно.

Я не знаю на самом деле что надо делать и как вывести страну из такого тупика. Но такие "волшебные таблетки" и простые решения явно к этому не приведут.

30 лет прошло, а этот лепет все тот же. "Свобода слова", "рынок все разрулит", "демократия", (правда, это слово уже настолько дискредитировано, что заменено на "обратные связи").

И ни малейшей попытки сделать хоть какие-то выводы - как же вообще получилось, что 30 лет прошли совершенно впустую (это мягко говоря), хотя начались именно что со свободы слова и конкурентного (вплоть до гранатометов) рынка (а заодно уничтожения "нерентабельной" советской промышленности).

Я видел как «нерентабельную советскую промышленность» успешно перестраивали под конкурентные товары, причем за свои деньги, без всяких гос дотаций, и это в 90-е.

Станет ли жить лучше после введения честных выборов конечно же маловероятно, но вероятность что жизнь улучшиться без них — нулевая если не отрицательная. Поэтому я бы предпочел риск ошибиться на честных выборах.

Я видел как «нерентабельную советскую промышленность» успешно перестраивали под конкурентные товары, причем за свои деньги, без всяких гос дотаций, и это в 90-е.

Угу, а потом на свободный рынок зашли иностранные товары и, главное, иностранные продавцы, которые собаку съели на конкурентной борьбе и продвижении всеми способами (включая все виды лоббирования). И все. Рынок был проигран на раз, осталось только узкоспециальное промышленное производство. Остальное или сдулось, или продалось.

Проблема в том, что вас быстро съедят иностранные акулы. Поэтому нужно защищать своих производителей, но так, чтобы была конкуренция. И тут палка о двух концах, где нужно выдержать равновесие. Не отпугнуть иностранцев и развивать свое.

"Производитель", который кормит меня отечественным тухлым продуктом для меня "не свой" и никогда "своим" не будет.

Вы когда упоминаете про "съедят", сам механизм "съедения" добавляйте: преимущественно за счет КАЧЕСТВА и ЦЕНЫ товара.

Китай вылез на том, что некоторая (сначала большая, потом меньше) часть товаров-аналогов была хоть и менее качественная, чем западные оригиналы, но значительно дешевле.

В России после 1998 (после дефолта) отечественные заводы смогли запустить (возобновить) производство по тому же принципу (например, завод, производящий холодильники Юрюзань).

Потом кто-то модернизировал производство, а кто-то не смог…

преимущественно за счет КАЧЕСТВА и ЦЕНЫ товара.

В современной торговле маркетинг важнее цены и качества. А если "занести" и "откатить" - то можно вовсе продать дорогой хлам, несмотря на конкурентов с дешевым качественным товаром. И не только государству, в частных корпорациях все тоже самое.

Это тоже инструмент "съедания".

Для вас — не свой (и для меня тоже), но вот для экономики оно всё равно требуется. Потому выше про палку о двух концах и пишут...

включая все виды лоббирования

оу, блин

Звучит так как будто бы это уже не свободный рынок, даже с каким то привкусом коррупции

отсюда начинается влияние на регуляторов или на законодателей с целью изменить регулирование. Это выборы депутатов с определенной позицией, это выборы политических партий, это демонстрации и пикеты, это петиции в той или иной форме. И да, коррупция — тоже. Но далеко не всегда лоббизм — это коррупция.

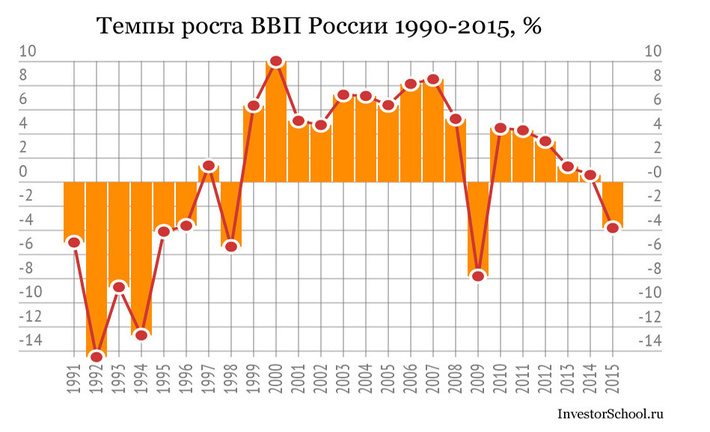

В 90ые положительная динамика была, если график против часовой на 90 градусов повернуть.

отрицательная вероятность - хорошо звучит.

как же вообще получилось, что 30 лет прошли совершенно впустую (это мягко говоря), хотя начались именно что со свободы слова и конкурентного (вплоть до гранатометов) рынка (а заодно уничтожения "нерентабельной" советской промышленности).

Смотрим на рост ВВП и доходов населения в период 2000-2008, понимаем что в слове "впустую" допущено вранье.

Падение всего подряд началось где-то в районе "рокировочки" и разгона Болотной. Возможно, дальше уже свобода слова не очень роляла.

Мне кажется, вы путаете причину и следствие. Рост благосостояния конца нулевых - общемировая тенденция, само собой, она проявилась и в РФ, крепко завязанной на мировую экономику. А потом начался кризис и стагнация. Объяснять падение экономики разгоном Болотной - ну уж очень сильное натягивание совы. Это совершенно несвязанные события, не говоря уже о том, что одно событие экономического характера, а другое - политического.

Рост благосостояния конца нулевых - общемировая тенденция, само собой, она проявилась и в РФ, крепко завязанной на мировую экономику.

Через рост цен на энергоносители? После 2013 цены были выше чем в начале нулевых, но роста не было.

Объяснять падение экономики разгоном Болотной - ну уж очень сильное натягивание совы.

Вы где-то увидели объяснение? В действительности падение частной инициативы началось раньше - с делами Юкоса, с делом Евросети, с сотнями и тысячами кейсов поменьше. У нас в 2007 в качестве вещдоков по делу о контрабанде арестовали несколько десятков (уже не помню точно) ноутбуков iRu, потом их "потеряли", через 5 лет судов какой-то лейтенант получил неполное служебное соответствие - вот такие штуки и убили желание становиться большими и заметными, а не Болотная. Болотная была завершающей этап манифестацией.

У нас в 2007 в качестве вещдоков по делу о контрабанде арестовали несколько десятков (уже не помню точно) ноутбуков iRu, потом их "потеряли"

Хах, я ещё понимаю как устроено когда коробочка с царскими золотыми червонцами отправленная на экспертизу приезжает коробкой ржавых гаек, или когда десяток ноутбуков выносят в спортивной сумке.

Мой любимое: у нас в Калининградской области правоохранительные органы изъяли 40 тонн янтаря, на 7 миллиардов рублей, а потом эти вещдоки со склада хранения... пропали )

Концов нет, никто не наказан, вроде какому то стрелочнику летехе влепили выговор

Пруф: https://www.severreal.org/a/30223228.html

Для тех кто не понял в чём юмор: янтарь легкий, мешки объемные. Это несколько полных фур, в которые вручную закидывали сотни мешков. Это вам не в кармане пару золотых монеток вынести.

нас в 2007 в качестве вещдоков по делу о контрабанде арестовали несколько десятков (уже не помню точно) ноутбуков iRu, потом их «потеряли»

Но, собственно, какие есть ещё варианты? До тех пор, пока цена на ноутбуки будет заградительно высокой, единственным способом получить ноутбук будет вот такое изъятие контрабанды. Другого способа просто не остаётся.

Пожалуйста, не пишите, что покупатель согласен. Покупатель очень против. Покупатель разгневан. Но выбора нет, в любом магазине заведён такой порядок.

«преступной» наценка может быть только в том случае, если она противоречит закону. А она закону не противоречит. а вот действия «офицера» — противоречат.

Я, пожалуй, могу утверждать, что у гражданина которому Вы отвечаете уже выработался политический и правовой нигилизм, он не верит ни в политические системы, ни в права и свободы, ни в верховенство права. В его картине мира скорее всего преобладает завуалированное кто сильнее тот и прав и может диктовать свои условия под ширмой законов и прочего. Сам был удивлен в свое время столкнувшись с таким, но как есть.

Да что угодно, главное - не ноутбуки.

Чтобы есть и одеваться, надо всё-таки покупать. Поэтому предложенное выше решение — если покупатель «очень против», то он не покупает, — невозможно. Когда покупатель очень против, он всё-таки вынужден покупать и еду, и одежду.

У меня жена не покупает, в том числе потому что против. И ничего - живет.

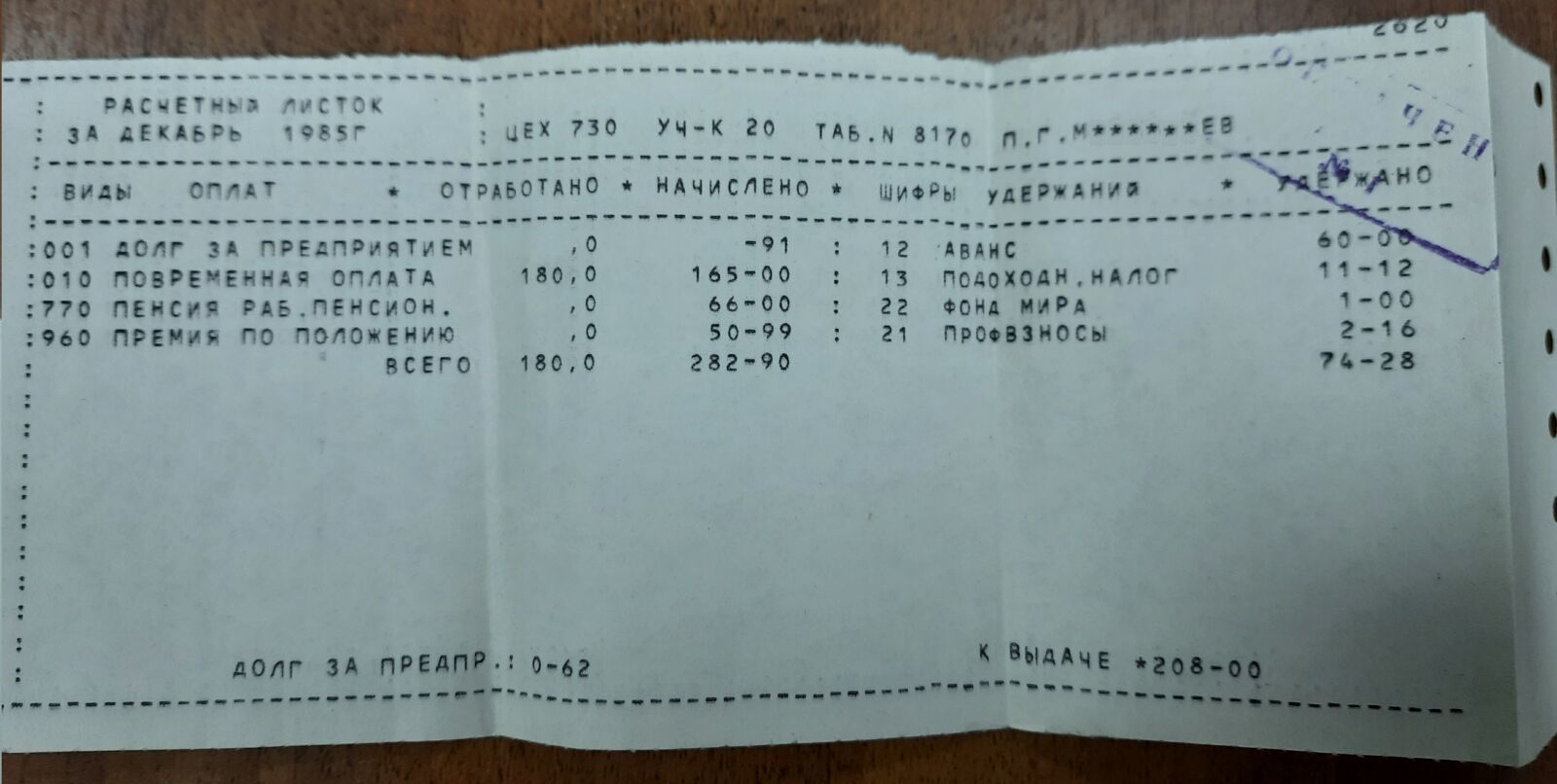

Я когда-то жил очень бедно, впрочем, как и многие, кто застал конец 80-ых, и 90-ые:

1) едят картофан и дешевые макароны из мягких сортов пшеницы, дешевые крупы. Всякие шейки, лапки (не ножки), и прочие странные части куриц - тоже недорого.

2) надевать (и одевать) в то, что можно купить в аутлетах китайских рынках и сэкондах. А еще чинить одежду, и донашивать за чуть более успешными соседями и родственниками.

Сейчас, на самом деле, самая большая сложность не еда и не одежда, а оплата ком.услуг и медицинских препаратов, если они нужны.

И тут возникает вопрос. Точнее, много вопросов. и часть из них сворачивает в политическую плоскость. Но часть остается и к тем, кто так живет.

>Но не постоянно же, не всю же жизнь?

И всю жизнь и несколько поколений. Так тоже бывает.

А есть что?

Выращивать еду на огородах. Это же жители маленьких городков выставляют как причину непереезда в другие города — «у меня тут плохонькая, но квартирка. маленький, но огородик. Зарплата маленькая, но стабильная. работа дерьмовая, но привычная.»

А одевать что?Шить самим. В определенные моменты это было выгодно. Вот я, например, умею. Когда куртки из «мембраны» были дорогими — увидел в продаже мембранную ткань, сшил лыжный комбез сам.

Еда на огородах это пережиток 90х, когда что-то еще было бесплатно. У нас хозяйственный мужик огородил пред домом себе дачу ветками, удобрение от голубей с крыши. По тем временам норм было наверно. Сейчас тысяч 5 только членских взносов за дачу отдашь, если посчитать бензин, время, амортизацию - то помидорчик с дачи золотой выходит. Знал людей, кто коммерчески выращивал редиску - закупил семена, удобрения, сделал или арендовал сеялку и сдаешь оптом - тысяч 15 в месяц выходило у людей. Но если прикинуть, этим занимался сисадмин, за то же время он мог шабашками заработать столько же или больше. И не нужен начальный капитал на семена, удобрения. А без них, а-ля 90е - самодельные семена редиса дадут один урожай в сезон и всё, дальше в стрелку иди будут. Без удобрений она будет мелкая и он продаст её в 2 раза дешевле. Не работает это больше, те бабушки которые продают - зарабатывают на торговле, причем не все со своей дачи...

«только членских взносов за дачу отдашь» — так они и так, и сяк отдают.

«если посчитать бензин, время, амортизацию» — а они не считают. если посчитают, окажется, что наценка совсем не «преступная», и как им с этим дальше жить?

Да и бензина скорее всего не надо — в маленьких городках добираются пешком или на велосипедах

«за то же время он мог шабашками заработать столько же или больше.» так они не хотят шабашек, или более оплачиваемой работы, или еще чего — они не хотят ничего менять кроме зарплаты.

Применительно к моему небольшому городу, старшее поколение дачников уже отмирает. Они правда в 80 лет идут пешком 15 км до города. А кто по младше, больше отдыхает - моей матери картошка на пенсии не интересна, ей что по элитарнее Розы там... Итого где-то -100к в год и 1,5 помдора с перцем. И многие дачи вокруг стали непонятного назначения. Именно непонятного - еще не чисто развлекательные/жилые, но уже не сельское хозяйство. Такой бассейн посреди картошки)

И многие дачи вокруг стали непонятного назначения. Именно непонятного - еще не чисто развлекательные/жилые, но уже не сельское хозяйство. Такой бассейн посреди картошки)

Я видел такое, это был компромисс - чтобы и бабушка могла свои две грядки "экологически чистых помидор" вырастить, и молодежь могла туда приехать и отдохнуть.

А заметили, как мышление поменялось? Бензин, время, амортизация... В 90-е не было повального автомобилизма, да и много чего не было. Электрички, перекладные, на горбу саженцы и банки с соленьями... Да, и цена проезда была копеечная. Сейчас дорого на дачу ездить, на машине часто выходит доехать дешевле, чем на электричке той-же.

То есть, ваши принципы недостаточно тверды для того, чтобы питаться и одеваться с помоек?

В частности, на ценниках стоит цена, которая составлена из реальной цены товара и преступной наценки.

Вы знаете наценку? Какая она? Какой должна быть "непреступная наценка"?

Пожалуйста, не пишите, что покупатель согласен. Покупатель очень против. Покупатель разгневан. Но выбора нет, в любом магазине заведён такой порядок.

Когда покупатель не согласен - он не покупает. Когда покупает - он согласен (но при этом может быть разгневан).

Почему же продавец может отбирать у покупателя, а офицер не может отбирать?

Потому что продавец не отбирает, а офицер - отбирает (ворует), а отбирать в РФ - уголовное преступление.

Я вот, например, знаю - на еду в крупных торговых сетях. Это не какой-то секрет, при желании среднее по рынку можно нагуглить; от себя добавлю лишь, что инсайдами это нагугливаемое плюс-минус подтверждается.

Не спора ради, просто иллюстрации для.

Именно наценка относительно цены поставщика в 2019-м была 30-40%. И из них 25-35% уходит на операционные расходы - логистика, торговые площади, сотрудники. Остаточная маржа - единицы процентов, в среднем около 5%. И те частично идут на обслуживание кредитов, частично реинвестируются в развитие.

Так что несогласие с такой наценкой - по сути несогласие с возможностью купить еду в магазине у дома, не более того.

Без магазинов у дома вполне можно жить — вон, в СССР три магазина на весь город-миллионник работали до 23. Благо от одного не очень далеко жил, за 20 минут можно было дойти, если хлеба не купил.

Но несогласные с наценкой действительно могут покупать еду в оптовках и у производителей.

Я знаю наценку в очень многих отраслях, в обсуждаемых ноутбуках на бюджетных моделях - от 0 до 12%, поэтому и спрашиваю автора слов "преступная наценка", знает ли он о чем говорит.

Лавровый лист - 50 руб. 15г. Наценка около 1000%

Чья наценка 1000%? Розничника? Получается он зарабатывает грязными с пачки целых 47 рублей. А несчастный покупатель, покупая пакетик раз в полгода - ограблен на целых 26 копеек в день. Ужос.

"Упаковщика" по факту. И не только с лавровым листом, много с чем ещё такая же история: закупить бочками/мешками в 200 л, перелить/пересыпать в бутылки/пакеты по литру - самая маржинальная часть цепочки.

Нет. Розницы тоже.

В розничной цене лаврового листа --- большая часть --- это оплата места в торговом зале. Этот товар берут редко, поэтому доля ежедневных затрат в нем выше.

Это всё так, только у условного Kotanyi торговая сеть покупает уже расфасованный по пакетикам лист. И уже по цене уровня десятков рублей за пакетик. Даже если продаёт под собственной торговой маркой. Так что львиную долю наценки (относительно сырого листа на ветке) именно производитель продукта в конечной упаковке делает.

Впрочем, уверен, что и у него эта наценка тоже расходами съедается. Так что с чем соглашусь - слово "маржинальность" в моём исходном комменте некорректно.

Так что львиную долю наценки (относительно сырого листа на ветке) именно производитель продукта в конечной упаковке делает.сырой лист на ветке ничего не стоит. Поэтому «наценка» в отношении производства (а сбор листьев, сушка и упаковка — это с/х производство)- некорректна.

Потому, что принять машину с грузом лаврового листа стоит примерно столько же, сколько принять с грузом, скажем, сыра.

а вот и нет

Груз сыра — это значит рефрижератор и лимитированные сроки перевозки, а также ограничения по простою самого грузовика на ожидании разгрузки

===

но в нашем контексте это оправдывает наценку на сыр, а не на лаврушку

Все поставки — в согласованное окно поставки. Хоть сыр, хоть водка, хоть мясо, хоть специи. Не успел в назначенное окно — стой и жди в порядке живой очереди того, кто раньше разгрузится.

стоимость рефа — это проблемы поставщика, переложеные им на его отпускную цену.

Демагогию не разводите.

А можете подробнее рассказать, что вы об этом знаете? Дело в том, что например атак/пятёрка и даже светофор, на продукты подходящие к окончанию срока годности дают скидки до 50-60%, и до 80% на всякую мелкую непродовольственную ересь.

Буду сильно удивлён, если цены товаров с такой скидкой не равны закупке, а продаются себе в убыток. Причём это ведь не разовые случаи, а постоянная практика.

---

Если что, я совсем не против, пусть хоть два, хоть три конца накидывают, если условному мне/нищеброду это остаётся по карману и позволяет магазинам и логистике зарабатывать, чем и крутить экономику, то я только рад. Но мне сложно понять зачем товар продаётся себе в убыток если можно этого не делать.

А можете подробнее рассказать, что вы об этом знаете? Дело в том, что например атак/пятёрка и даже светофор, на продукты подходящие к окончанию срока годности дают скидки до 50-60%, и до 80% на всякую мелкую непродовольственную ересь.

Я, грешным делом, с продуктовым ретейлом мало общался. Общий смысл - наценка на конкретный товар для магазина безразлична. Более того - общий уровень наценки тоже. Важно получить маржинальный (прямая маржа*оборот) вал в день и снизить затраты - на ассортимент, обслуживание и т.д. Для этого надо держать цены в рынке - иначе народ не пойдет. Наценка на некоторый незначительный дешевый товар может быть реально огромной - как со специями или "непродовольственной ересью", люди их все равно не по цене покупают. Наценка на то, по чему определяют общий уровень цен, наоборот, прижимается к плинтусу, и чисто в теории бабушка, покупая на 300 рублей молоко, кефир, хлеб, банан и сырок, приносит прибыль только с последнего пункта.

По распродажам: каждый SKU (товарная единица) просит денег - от стоимости места на полки до стоимости учета, инвентаризации, кредитных средств и т.д. Себестоимость экспозиции какого-нибудь соуса на полке может составлять до нескольких тысяч рублей за позицию в месяц, если этот соус своими продажами это не отбивает - его можно сливать и даже за слив приплачивать скидкой ниже закупочной цены. Так что никакого мошенничества в таких распродажах нет, голимая прагматика.

С федералами мы не работаем. Но там если доставка в РЦ сети, цена ниже — но возникают логистические затраты. Если по точкам — логистические затраты ложатся на поставщика, соответсвенно и цена выше.

"Налетай, подешевело!"

Наврал немного — 2.5 — это по сетям, всего по всем каналам — чуть менее 5

О, вы как раз самую важную историю любого бизнеса затронули - риск так называемого кассового разрыва)

Сразу оговорюсь: ситуация с истекающим сроком годности как раз максимально прозрачна: лучше сегодня продать хотя б за сколько-то, чем завтра списать впустую. А вот с тем, что может потенциально на полке долго лежать, вопрос другой - там реально в моменте убыток есть, но в долгую это выгоднее.

У любого бизнеса есть постоянные операционные расходы - помещение и сотрудники в первую очередь. Хошь - не хошь, а каждый месяц плати. И вот представьте, вы в начале месяца закупили партию в N единиц товара товара, поставили наценку X%, рассчитываете в конце получить N*X рублей и из них оплатить операционные расходы (ну и свои 5% отложить).

А по факту продалось M, где M << N. Остальное тоже когда-то продастся, но деньги нужны сейчас - а они зависли в виде товаров на полках.

Есть закупочный бюджет следующего месяца, можно взять оттуда, но тогда у вас на следующий месяц будет меньше товара, меньше выручка и риск, что опять операционные расходы закрыть не удастся, возрастёт. Положительная обратная связь в чистом виде; несколько таких циклов - и деньги кончатся совсем.

Поэтому, чтобы не уменьшать обороты, обратно конвертировать товары в деньги, остатки продают как можно быстрее. По какой-то категории товаров могут и минусы быть, они компенсируются другими категориями. Есть ещё варианты с кредитами, их минусы очевидны, но иногда и в них влезать приходится.

Разумеется, есть ещё куча нюансов - от товарных кредитов до сезонности и того, что товар, физически стоящий на полке, просто мешает поставить другой. Но в общем идея проста: есть регулярные расходы, и чтобы их компенсировать, темпы оборота должны поддерживаться. Spice must flow)

А вот с тем, что может потенциально на полке долго лежать, вопрос другой — там реально в моменте убыток есть, но в долгую это выгоднее.

и опять нет. У торгаша инструмент — торговая площадь полки, «фейсинг». Т.е. каждый «юнит» («фейс», «место» — единица длины полкки, отводимая под конкретный Sku) должен генерировать товарооборот, и значит, выручку как минимум.

Насчет кассовых разрывов — все сети работают на отсрочке, причем отсрочке конской — до 90 дней после поставки. поэтому при нормальном уровне заказов сеть может еще и «де-факто» кредит получить. Т.е. бюджет закупок сводится к графику погашения кредиторской задолженности.

есть регулярные расходы, и чтобы их компенсировать, темпы оборота должны поддерживаться.Проще: орудие труда должно постоянно и эффективно использоваться, не должно простаивать. а орудие труда — это «полка». Даже с учетом того, что мы оплачиваем сети свое место на полке — все равно полка должна работать.

Это вы говорите про преимущественно оффлайновую торговлю, причём с самообслуживанием - типичный FMCG. Мой ответ - про более общий случай.

Ну т.е. скидка больше ожидаемой наценки может быть за счёт других товаров, об этом я не подумал, тогда происходящее понятнее конечно, спасибо.

Убыток в 100% цены + оплата утилизации и убыток в 80% цены - это всё ж разные убытки, а закупать так, чтоб не оставалось таких остатков наверное нерешаемая задача даже для провидца...

закупать так, чтоб не оставалось таких остатков— это нормальная практика. Договоры заключаются так, что «товар в сроке» можно вернуть поставщику, либо разделить убытки. Категорийщики отслеживают остатки и обороты, при падении оборота (т.е. при увеличении прогнозного срока запаса, особенно к границе срока годности либо сроку оплаты поставки) — реагируют либо снижением цены, либо маркетинговой акцией, либо возвратом товара.

а про убытки вы полностью правы. утилизация — это сейчас по многим товарным группам не просто «выкинуть на помойку», это передача на утилизацию специализированной компании за весьма немалые деньги, и отражение этого в Меркурии и ЧестномЗнаке, поэтому продать с 80% скидкой (или вообще примотать «в подарок» к другому товару) гораздо выгоднее, чем проквасить.

Договоры заключаются так, что «товар в сроке» можно вернуть поставщику

Да, есть такое, но в основном с мелкими продавцами (магазины "у дома" или на рынках) - не припоминаю, чтобы нам "тухляк" из сетей приезжал... с другой стороны, если "тухляка" много, его можно утилизировать с прибылью (удобрения, кормовые добавки)...

Если сыр не продать "в убыток" за половину розничной стоимости, то по истечении срока годности его придётся утилизировать, что является платной услугой (в обычный контейнер ТБО скоропорт сбрасывать запрещено, да и даже вывоз ТБО денег стоит), в результате чего магазин окажется в ещё большем проигрыше, так что продать "тухляк" (так на одном из моих прошлых мест работы называли годный товар с истекающим сроком годности) ниже закупочной - это нормальное, экономически обоснованное решение.

Буду сильно удивлён, если цены товаров с такой скидкой не равны закупке, а продаются себе в убыток. Причём это ведь не разовые случаи, а постоянная практика.

Так и есть, не скажу что прям всегда,но когда я работал "в торговле", то зачастую, какаято часть товара продавалась с отрицательной маржой,как раз по таким скидкам, потому как это было всеравно дешевле чем забрать его и утилизировать/переработать/хранить на складе до следующего сезона(если товар сезонный). Ибо все это тоже стоит денег, и тут выбор либо ты теряеш Х деген но продаешь себе в убыток, либо теряешь NХ (где N>1) на транспортировке/хрнанении/утилизации/переработке.

Основное отличие в том что покупатель в случае своего несогласия и разгневанности может отказаться от приобретения и/или получения услуг от магазина и иже с ним, попробуйте так сделать у офицера)

Эластичность спроса бывает разная.

Согласен, но тут скорее не эластичность спроса играет роль, а то что отношения с гос органами (т.н. компетентными органами) различного толка обычно далеки от рыночных и не думаю что тут вообще можно использовать термины рыночной экономики.

Как будут отличаться майор-на-раздаче и супер-лавочник-федерального-масштаба с точки зрения эластичности желания поесть?

Например тем, что у супер-лавочника федерального значения должны быть конкуренты, иначе он становится монополистом. А майор по сути уже представитель монополии.

а вот у товарища-майора конкурентов нет. Когда то, когда они были, как ни странно, но проблем было меньше.

Простите, покупатель разгневан? Огурцы в маркете дорогие? Посадите сами и вырастите - это почти бесплатно. Ой, не можете? Вам негде? Вы живёте в городе? Так кто виноват?

Оно неплохо работало при условно-бесплатном бензине + дешевых запчастях для шестерок и Нив.

Сейчас сильно упирается в цену логистики, если до дачи можно доехать ОТ - то ОК, если нельзя - то всё предприятие уходит в минус.

Ну, на подоконнике огурцы тоже можно вырастить. И даже не сильно дорого: в качестве горшка - обрезанная 5л бутылка, грунт - с улицы, без досветки и удобрений. Урожай, конечно, будет "так себе", но он будет. С досветкой/удобрениями/гидропоникой - за весьма умеренные деньги можно получать неплохой урожай (хотя лукавлю - умеренные они, если и так все комплектующие в наличии от хобби-проектов, а досветку влючать ранним утром, по "ночному" тарифу)...

Чиновника видно сразу.

Единственным для кого? И почему этому кому-то потребовалось красть сразу партию?

Насчёт десятка штук могу предложить только одно объяснение. Должно быть, зарплата у многих офицеров слишком мала, поэтому они не могут платить за ноутбуки и вынуждены получать их таким неприятным способом.

Лет десять тому назад мне довелось обсуждать это с прокурором в небольшом городке. Прокурор рассказал мне, что если бы останавливать и арестовывать всех несунов, всех тех, кто выносил с предприятий небольшие порции товара — пришлось бы арестовать весь город.

Мне правда интересно считаете ли вы что например государственные школы построенные на налоги не нужны. И все школы должны быть платными и доступны только избранным у которых есть деньги?

переход от лекционной модели назрел. И даже лекционную можно улучшить дистанционными качественными лекциями. Обратную связь можно обеспечить нормальными тестовыми заданиями. На их же основе теоретически можно вычислять «непонятые темы», и регулировать «скорость подачи материала». Остается вопрос «обратной связи» при непонимании учебного материала. Так же учитель? «альтернативная лекция»? какой-то «бот-ответчик на вопрос»? И остается механизм мотивации.

В связи с чем у меня этот вопрос периодически всплывает:

Чувствую, что «онлайн»+ИИ дает бОльший эффект, синергетический эффект чем просто «замена лектора с хреновой лекцией на говорящую голову, но интересно говорящую», и «упрощение оценки»

зы. время на литературу для меня тоже оказалось «бесполезно потраченным», плюс в голове всякий хлам (всякие там горе от ума, война и мир, отцы и дети и прочие муму с каштанками). Поэтому допускаем, что «новая модель обучения» будет применяться для, как выше сказано, «предметов, которые не противны для данного ученика»

Т.е. некая «сферическая модель», где ученики учиться если не жаждут, то и не сильно противятся. По крайней мере, изучаемый предмет им интересен, нужен в перспективе (хотя бы как вступительный экзамен), и обеспечен предварительной базой в младшей школе.

Такую сферическую модель разрабатывать бессмысленно, потому что предмет и образование в целом будут интересны массовому ученику лишь тогда, когда образование будет работать как социальный лифт.

Нынешняя плачевная ситуация в образовании связана именно с тем, что образование как таковое рынку не особо нужно.

«онлайн»+ИИ дает бОльший эффект, синергетический эффект чем просто «замена лектора с хреновой лекцией на говорящую голову, но интересно говорящую», и «упрощение оценки»

Я вижу схему как:

- видеолекции читают 5-6 лучших преподавателей страны/региона. Они качественно и профессионально сняты и длятся на 10 минут меньше времени урока.

- в классе все еще присутствует учитель. И для поддержания дисциплины, и для ответа на мгновенные вопросы, и для короткого финального обсуждения.

- практика выделена в отдельный урок уже с этим учителем.

По моему опыту, зачастую, люди после школы выбирают (если могут) ту специальность, учитель по которой в школе больше нравился и с которым лучше сложились взаимоотношения.

Нынешняя плачевная ситуация в образовании связана именно с тем, что образование как таковое рынку не особо нужно.ага, говорил об этом неоднократно — общие затраты на образование (трудозатраты, незаработанные деньги за время обучения, оплата за обучение) «не отбиваются» разницей в зарплате между «образованным и необразованным».

«а если нет разницы — зачем платить больше?»©

— видеолекции читают 5-6 лучших преподавателей страны/региона. Они качественно и профессионально сняты и длятся на 10 минут меньше времени урока.при схеме «учитель в классе» они должны быть не более половины уорка, или короче. потому, что сначала идет разбор д/з (т.е. повторение предыдущей темы и контроль понимания), потом подача нового материала («видеолекция»), потом работа с вопросами, и задание д/з.

Ну и при такой схеме работы все равно загоняем всех «в один поток». Успевающие будут зевать в потолок, неуспевающие будут тормозить и забивать. Т.е. почти никакого эффекта от «разделения» не будет, даже наоборот.

По моему опыту, зачастую, люди после школы выбирают (если могут) ту специальность, учитель по которой в школе больше нравился и с которым лучше сложились взаимоотношения.по моем опыту — далеко не факт. и взаимоотношения зачастую были следствием отношения к предмету.

Целиком учителей на программы заменять — это так себе идея, потому что даже в самой простой школе периодически оказываются дети, которые "тянут" больше остальных — им интереснее, они задают вопросы вперёд по программе, и для системы выявление таких детей и вложения в их развитие приносят очень ощутимую пользу в долгосрочном периоде.

Разумеется, не всякий учитель сможет выявить будущий ценный "актив" и внятно вложиться в его развитие. Но если под онлайн-программой вы понимаете то же, что я (плюс-минус видео-курс лекций и тестик на понимание в конце) — то такие программы не смогут в это прямо-таки с гарантией и печатью.

Так и представляю, как в вашей средней российской школе такие дети процветают, не теряют интереса, не оказываются травимы одноклассниками, не оказываются травимы учителями, которые в школу-то пришли потому, что кто не может — учит, и так далее.

Ну я вот как раз такой пример. В самой что ни на есть средней школе маленького городка в Сибири. Мне было интересно, меня никто не травил, а наоборот, учителя объясняли сверх программы, и звали на дополнительные занятия с более глубоким разбором.

Не то чтоб я от взаимодействия стал каким-то особенным гением, конечно. Но математику, физику и химию люблю и вроде бы неплохо знаю. Мне не нравился только учитель географии (характерами не сошлись, что ли, не понимаю), и потому интерес к как раз к географии оказался задавлен очень надолго, до сих пор "плаваю".

взаимное общение обучаемых по интересующим их предметам.

Так это в обычной школе как раз и происходит, нет? Это нам с вами сейчас достаточно (но на самом деле тоже нет, просто мы притворяемся) общения текстом онлайн, но дети — более прямые и простые существа, и при личном общении у них обычно учиться получается куда лучше, чем при "разговорах с телевизором". Опять же, учёба не ограничивается только уроками по физике, общаться со сверстниками и авторитетами тоже нужно учиться.

Ну а у меня в моей первой московской школе был ровно обратный опыт.

Допустим, но о чём это говорит по итогу? Что моя школа в заду у мира была вовсе не средняя, зато ваша столичная — была?

Что тоже можно делать вне школы.

Вне школы абсолютно всё общение будет на темы даже приблизительно не относящиеся к учёбе. Внутри школы на темы относящиеся к учёбе будет по крайней мере какая-то доля разговоров. Вы согласитесь, что увеличение доли разговоров на учебные темы является благом, или у вас другой взгляд на это?

Какова конкретно доля таких школ, как у вас, и таких, как у меня — неизвестно. Некоторые эмпирические наблюдения и здравый смысл подсказывают, что таких, как у вас, чуть меньше, чем хотелось бы и чем нужно было бы для эффективного выделения заинтересованных.

Опять, же, допустим. Я по-прежнему не вижу в этом причины заменять обучение с ментором на обучение по телевизору. По-моему, где-то плавали уже исследования, что даже сам факт замены обучения в школьном классе на обучение дома по видеозвонкам сильно просадил средние успеваемость и уровень знаний учеников всего в течение одного года. Хотя там ментор по-прежнему оставался плюс-минус там, где и всегда был, а поменялось только физическое расположение тел учащихся.

Чисто для протокола — неочевидный тезис, с которым я не согласен, ну да ладно.

Раз мы всё равно анекдотами делимся — то мне, напротив, очевидно. Потому что я, учась в своей "как бы лучше среднего" провинциальной школе — на тему учёбы общался со сверстниками практически строго в стенах заведения. В остальное время нас больше занимал поиск шнура питания, подходящего к компьютеру, обсуждения, кто сумел дальше всех проскочить в BattleToads, "чё там у покемонов", etc.

Снижение доли неучебных разговоров вполне может более чем компенсироваться повышением качества самой учёбы.

По-моему, у признанных лидеров среди школ по уровням образования нет в настоящее время программ, не задействующих живого учителя, ещё и не всякий учитель туда годится (что логично). Посему первоначальная гипотеза об увеличении образовательного потенциала школы удалением учителей в настоящее время не проверяема на практике. Я скорее доверяю идее, что начать следует с повышения качества учителей.

что начать следует с повышения качества учителей.во-первых, где их взять? (тех, кто реально хочет и может учить.) во-вторых, как справляться, когда учитель «может и хочет», а ученики не хотят?

факт замены обучения в школьном классе на обучение дома по видеозвонкам сильно просадил средние успеваемость и уровень знаний учениковтут вопрос мотивации.

имхо, до 5-6 класса «заменять» нельзя — грубо говоря, нужен «надсмотрщик». Ну а класса с 7-го уже должна быть самомотивация.

во-первых, где их взять? (тех, кто реально хочет и может учить.)

Ровно там же, где их предлагается взять для "обучения по телевизору". Вы ведь согласились, что требования к учителю наоборот вырастут от такого.

Если чуть более формально, то учителя тоже обучаются. Сначала другими учителями, потом наработкой опыта на практике. После перехода на удалёнку учителям-джунам, возможно, будет сложнее получать опыт, к слову.

во-вторых, как справляться, когда учитель «может и хочет», а ученики не хотят?

Строго говоря, это стоит за границами обсуждаемой темы. Но вообще, у меня в личном опыте были примеры, как небольшая смена тактики учителем приводила "вдруг" к тому, что ученики начинали больше хотеть разбираться в его предмете.

Ну а класса с 7-го уже должна быть самомотивация.

В тон вашему вопросу, спрошу сам — как справляться, если в 7 классе самомотивация не появилась?

Почему она именно в этом возрасте должна появиться на фоне той бури подростковых гормонов, и по какому механизму должна мотивировать именно на учёбу?

Ровно там же, где их предлагается взять для «обучения по телевизору»

для «обучения по телевизору» требуется один хороший, талантливый на страну. И такого (возможно, даже гениального) одного найти можно. В конце концов, он может посвятить неделю целиком подготовке одного-единственного урока.

учителя тоже обучаются. Сначала другими учителями, потом наработкой опыта на практике.Но при этом есть, хм, отходы обучения учителя. Ну, или «брак». Много учителей учится — значит, много брака (недоученных, наученных неправильно. просто «с отбитым интересом к предмету»). Ну и я не предполагаю «перехода на удаленку», я считаю, что нужна какая-то комбинация «хороших лекций в записи», очного разбора непоняток и контроля понимания, и некоторая автоматизированная система контроля знаний, учитывающая и скорость, и точность ответов по темам для определения степени понимания тем.

Строго говоря, это стоит за границами обсуждаемой темы. Но вообще, у меня в личном опыте были примеры, как небольшая смена тактики учителем приводилаНет, это все «в теме». Да, индивидуальный подход творит чудеса. Преподавая сам, я кого-то брал «на слабО», кого-то мотивировал тем, что «это будет нужно в дальнейшем для того-то», кого-то «это ты сможешь применить вот прямщазз», а одного даже «сделай это, и я от тебя отстану». Но это возможно при условии низкой педнагрузки. И, подозреваю, очень недолго — лет пять.

Т.е. я не видел, чтобы это долго работало «ан масс», даже в весьма приличных (как я смотрю по обсуждению) школах.

как справляться, если в 7 классе самомотивация не появилась?так и хочется ответить: «нет ножек — нет мультиков»© Но вообще, мотивация — это совместная работа государства, родителей и школы. Государство должно давать возможность расти при наличии образования, родители должны помогать выбирать направение, школа должна показывать (демонстрировать) возможные направления.

Почему она именно в этом возрасте должна появиться на фоне той бури подростковых гормоновпотому, что к этому возрасту нормально развивающийся мозг начинает работать с абстрактными понятиями, у него появляется разделение между «немедленным вознаграждением» и «отложенным вознаграждением» (т.е. уже может ставить отдаленные цели и идти к ним), может оперировать несколькими показателями (например, «эта профессия неинтересная, но денежная. эта — интересная, но неденежная. а эта -престижная, но опасная. поэтому...»), начинают (пытаются) принимать решения (и начинают понимать ответственность з а решения).

А гормоны — стимулируют достижение целей. Все эти понты, достигаторство, самоутверждение — это следствие гормональных сдвигов. Нужно просто направлять их в нужную сторону (обучение, спорт, творчество вместо, хм, хулиганства и раннего секса).

Если в 7 классе самомотивация не появилась — ну, сейчас есть такой модный инструмент, как «школьный психолух». Иногда работает. Раньше — родители обращались к классному руководителю. Тоже иногда работало.

для «обучения по телевизору» требуется один хороший, талантливый на страну.

Для обучения по телевизору нужно столько же учителей, сколько и для обучения в классе. Потому что обучение — это процесс с обратной связью, учитель — это не просто говорящая голова, а человек, который контролирует и динамически подстраивает процесс обучения, а также отвечает на вопросы. И ему как в классе нужно на это тратить время, так и при работе по телевизору.

так и хочется ответить: «нет ножек — нет мультиков»©

Между полярными группами «никак не мотивированных людей» и «самомотивированных людей» находится огромная группа людей (пожалуй, больше этих двух вместе взятых) «делаю как все». Которая хорошо обучается в толпе школьного класса, и которая крайне фигово это делает по-одиночке. Несмотря на усилия государства и родителей. Удалёнка деструктивно сказывается на её обучении.

Для обучения по телевизору нужно столько же учителей, сколько и для обучения в классе.Не согласен.

Потому что обучение — это процесс с обратной связью,Согласен, поэтому я и не предлагаю заменить учителей телевизором.

учитель — это не просто говорящая голова, а человек, который контролирует и динамически подстраивает процесс обученияТеоретически — да. по факту — в большинстве случаев нет. Иначе мы бы не обсуждали вопросы качества образования.

а также отвечает на вопросы.опять же, «теоретически да, а так — нет»©

Между полярными группами «никак не мотивированных людей» и «самомотивированных людей» находится огромная группа людей (пожалуй, больше этих двух вместе взятых) «делаю как все».И это «как все» работает точно так же как в классе, так и «по одиночке». Если в классе, обычном классе средней школы, домашки делать «принято», то их делает примерно 80%. И «новенький» скорее всего тоже будет их делать. Если делать «не принято» — то пропорция будет строго обратная. При сливании остатков классов 1:1 — ситуация сползает в худшую сторону. При хотя бы 2:1 — в лучшую.

Удалёнка деструктивно сказывается на её обучении.потому, что удаленка — это не голова в экранчике, и домашка через ввод в поля.

Но вот что это такое — я в полной мере сам не знаю и пытаюсь понять.

для «обучения по телевизору» требуется один хороший, талантливый на страну.

Нет, потому что, как выше уже написали, обучение это не полностью асинхронный канал. Можно подготовить одну очень хорошую лекцию, но если после неё просто раствориться в закат, то эффект будет не очень-то большой, по сравнению со "средней" лекцией. Нужно оставаться и отвечать на вопросы, и тут асинхронным "отстрелялся и забыл" уже не обойдёшься. Вместо очень хорошей лекции нужно готовить очень хорошие практические занятия, а они не настолько параллелятся. Ну и в идеале, конечно, лучше готовить и то, и другое.

И, подозреваю, очень недолго — лет пять.

В каком смысле недолго — в смысле длительности карьеры учителя? Потому что мне знакомы хорошие учителя, бывшие в профессии и сорок лет. Массово проблема плохих учителей вряд ли состоит в том, что учителя выгорают по таймеру — скорее дело в плохом подборе кадров, или (что ещё вероятнее) плохой организации административных процессов в школах.

так и хочется ответить: «нет ножек — нет мультиков»

Позволить четырнадцатилетнему оболтусу загубить себе всю оставшуюся жизнь потому, что какой-то сферический средний оболтус в вакууме к этому времени должен был найти некое просветление, а потому для его сверстников дальше обучение становится похоже на обучение плаванию сбрасыванием с лодки в озеро? Так себе план, я думаю. Нужно больше индивидуального подхода.

Если в 7 классе самомотивация не появилась — ну, сейчас есть такой модный инструмент, как «школьный психолух».

Погодите-ка, откуда ещё и школьному психологу взяться, если даже учителей в школе предложено заменять на телевизионные лекции и прохождение тестов на сайте УО? Психолог — штука ещё более индивидуальная и сложная, чем учитель, и уж если учителями скейлиться не выходит, то нужного количества психологов и подавно не найдётся.

Нет, потому что, как выше уже написали, обучение это не полностью асинхронный канал. Можно подготовить одну очень хорошую лекцию, но если после неё просто раствориться в закат, то эффект будет не очень-то большой, по сравнению со «средней» лекцией.канал в этом случае совершенно не обязан быть симметричным. Разница между «очень хорошей лекцией» и «средней» в том, что хорошая лекция удерживает внимание, подает предмет последовательно, и оставляет меньше вопросов.

Нужно оставаться и отвечать на вопросы, и тут асинхронным «отстрелялся и забыл» уже не обойдёшься.я и предлагаю отвечать на вопросы уже «техподдержке», т.е. «линейному учителю». который в 95% случаев будет знать ответ на все вопросы. в 5% он сможет либо поискть ответ, либо даже проконсультироваться с лектором. Разделить процесс.

Вместо очень хорошей лекции нужно готовить очень хорошие практические занятияне «вместо», а «вместе»,

а они не настолько параллелятся.Они вообще не параллелятся. никак. Они закрепляют материал лекции. либо готовят вопросы к лекции — смотря как построишь процесс.

В каком смысле недолго — в смысле длительности карьеры учителя?до тех пор, пока учитель не станет «среднестатистическим». у которого «все ученики — с одной извилиной», и прчими педагогическими изывсками. Персональный подход — тяжелая штука. Даже если вы — классный руководитель, и общаетесь «в разной обстановке». а уж если вы предметник, и видите ученика два часа в неделю, и таких у вас 200-300…

скорее дело в плохом подборе кадров, или плохой организации административных процессов в школах.если у вас собачья работа (да, «административные процессы» сюда тоже входят, но еще входят такие хрени, как престиж, зарплата, «общегосударственное» отношение к «учителю»), то вы выгорите, и начнете «работать по КПЭ». А работать индивидуально — это примерно 2 ак.часа в день, и вдвое-втрое больше на подготовку. Это меньше ставки или плюс-минус ставка, за которую помрешь с голоду.

Позволить [...] подхода.

Нихрена не понял, пардон за мой французский.

Погодите-ка, откуда ещё и школьному психологу взяться, если даже учителей в школе предложено заменять на телевиз...

истчо раз: не учителей заменять, а разделять работу учителей, и часть ее перекладывать на «видоосики», часть — на «астоматизированный контроль». Вас же не удивляет, что учителя не сами учебники пишут, а пользуются готовыми? да и задачниками пользуются типовыми. вот аналогичные действия и надо «делегировать». Лекции — потому, что лектор может быть талантливей учителя, а задания — потому, что «автоматика» может собрать «статистику». За учителем остается «доводка» — объяснение непонятого или непонятного, сложные вопросы, межпредметные взаимосвязи с поправкой на коллег. Т.е. как раз более индивидуальная (и, возможно, не всем понадобящаяся) работа

А психолух — в этом случае еще более «узкий специалист». Он будет нужен тем единицам, которым «не помогают ни учитель, ни ремень». Т.е. детям с реальными проблемами. Но таких просто по определению меньшинство.

не «вместо», а «вместе»,

В первоначальной моей идее — именно "вместо". "Вместо очень хорошей лекции и среднего практического занятия — лучше сделать среднюю лекцию и очень хорошее практическое занятие". Надо было получше это обозначить, конечно.

до тех пор, пока учитель не станет «среднестатистическим». у которого «все ученики — с одной извилиной», и прчими педагогическими изывсками.

Ни разу не видел, чтобы такое происходило в прямом эфире. Учитель с таких изысков либо прямо сразу и начинает, либо таких идей никогда не и вырабатывает — вот такое я видел, да. Хороших учителей-предпенсионеров, а ещё рвущих и мечущих вчерашних выпускников, у которых не получается привлечь внимание к предмету.

Нихрена не понял, пардон за мой французский.

Вы утверждаете, что если в 14 лет не появилось самомотивации учителя, то "ножек нет", и пусть такой ученик идёт на все четыре стороны (сразу). Вот это — такой себе подход. Потому что в 14-то лет он реально пойдёт, и может даже рад такому будет, но это фактически будет означать, что этот уже по сути бывший ученик способен в итоге будет на плюс-минус пополнение маргинальных слоёв общества, если не будет особого везения. А если везение будет, и он прекрасно устроится в жизни — то такой человек решит, что его случай репрезентативный, и для обустройства своей жизни образование никому толком и не требуется. Тем самым он укрепит мнение о неэффективности образования в качестве социального лифта — а эта штука такова, что чем больше/меньше этому мнению доверяют, тем лучше/хуже оно описывает действительность.

истчо раз: не учителей заменять, а разделять работу учителей, и часть ее перекладывать на «видоосики», часть — на «астоматизированный контроль». Вас же не удивляет, что учителя не сами учебники пишут, а пользуются готовыми?

Что меня реально удивляет — так это то, что учителя планы урока готовят самостоятельно, если верить многим виденным утверждениям и на этом сайте тоже. Это значит либо что не всё так просто, и не получится половину уроков заменить на просмотр фильмов, либо что огромные пласты времени уходят на повторяющуюся работу. В действительности-то нет большой разницы, включит ли учитель видео с лекцией, или же перескажет её своими словами (он сможет; чтобы отвечать на вопросы по материалу — всё равно надо этот материал знать на достаточном для лекции уровне).

За учителем остается «доводка» — объяснение непонятого или непонятного, сложные вопросы, межпредметные взаимосвязи с поправкой на коллег. Т.е. как раз более индивидуальная (и, возможно, не всем понадобящаяся) работа

Если действительно получится так устроить обучение — то я более чем не против. Мы, в действительности, имеем позиции более близкие, чем я показываю в ходе этой дискуссии. Но началось-то всё с того, что, якобы, учителей достаточного уровня для индивидуальной работы не хватает, и поэтому надо заменять учителя на видеолекцию.

«Вместо очень хорошей лекции и среднего практического занятия — лучше сделать среднюю лекцию и очень хорошее практическое занятие»

разница в том, что лекции можно делать «централизованно», а практику — только распределенно.

таланты средних учителей как лекторов — унылые. Хотя плюс «физических» учителей как лекторов — в обратной связи. Т.е. выбираешь «середнячка», отвечающего «общей статистике класса», и во время объяснений следишь за ним. Если теряет внимание — акцентируешь, засыпает — ускоряешь темп. Не понимает — притормаживаешь «вещание», и тыкаешь их вопросиками. с «видосиками» такого не будет, поэтому их или потреблять индивидуально в собственном темпе, или ориентироваться на «самого тормоза».

Ни разу не видел, чтобы такое происходило в прямом эфире.Еще бы. Но в «отсутствии эфира» это происходит регулярно, и не в самых последних школах.

Вы утверждаете, что если в 14 лет не появилось самомотивации учителя, то «ножек нет», и пусть такой ученик идёт на все четыре стороны (сразу). Вот это — такой себе подход.Извините, но люди бываю совершенно разными. в том числе и тупыми. И тут остается два варианта — либо работать с ним персонально (возможно, в специальной школе), либо «на мороз». Потому, что работать с ними в коллективе — это почти всегда проблема для коллектива, это решение проблем одного за счет 30 других (а иногда даже не решение проблем, а клонирование проблем на всех 30. Еще раз подчеркну — не «разделение», а клонирование. Был один раздолбай и 30 нормальных — будет 31 раздолбай. Плохие примеры хорошо берутся — «ему можно, а мне что, нельзя?»©).

Что меня реально удивляет — так это то, что учителя планы урока готовят самостоятельно, если верить многим виденным утверждениям и на этом сайте тоже. Это значит либо что не всё так просто, и не получится половину уроков заменить на просмотр фильмов, либо что огромные пласты времени уходят на повторяющуюся работу.потому, что это — административное требование. В реальности — планы просто переписывают с поправкой на изменения учебников.

Хотя, конечно, переписывание планов помогает «восстановить знание плана». Но все равно, план корректируется в зависимости от реалий. даже два параллельных класса — разные корректировки.

Ну а «знание материала на достаточном уровне» — так на школьном же. Выше никто не лезет, кроме отдельных, типа меня, раздолбаев — но и к таким можно подготовиться.

Но началось-то всё с того, что, якобы, учителей достаточного уровня для индивидуальной работы не хватает, и поэтому надо заменять учителя на видеолекцию.Еще раз: качественное чтение лекций — это отдельный навык, которого нет у абсолютного большинства учителей. Это, наряду с пониманием материала — дикция, это работа голосом (выделение, акцентирование), это построение фраз, это примеры. И хорошие лекторы — они уникальны. поэтому использование хороших лекторов «для всех» позволит снять лекционную нагрузку с плохих лекторов (а поверьте, лекция — это достаточно тяжелый труд, устаешь — зтя и не в шахте), и поэтому перенести у учтиелей нагрузку на практику. а знаний, повторюсь, большинству учителей хватает — школьный уровень все-таки.

Ну, начиная от экономии денег

Чьих денег?

заканчивая более лёгким скейлингом хороших учителей?

Хорошим учителя делает всё же в первую очередь возможность вникать в проблемы конкретного ученика, и решать эти проблемы к удовольствию как его самого, так и родителей. Да, лекцию можно записать на видео и посмотреть в интернете — но лекции это не единственное, чем занят учитель, и даже по сути не самое важное.

Там куча связанных психологических вещей, начиная с того, что эти все карантины были не по воле детей.

Ну так никакой карантин не будет по воле детей. Низкая общительность характеризует, по-моему, подавляющее меньшинство детей, они околоинстинктивно объединяются в группы, берут пример друг с друга и со старших, и такое прочее.

Что-нибудь а-ля stepic. Меньше видосиков и больше упражнений.

Но беда в том, что этот курс будет «одинаковый для всех». А если делать «много» курсов — как быть учителю? (а он все равно, имхо, нужен, для «направления», разъяснения сложных/непонятых вопросов)

в школе любил физику, и мне было в кайф что-нибудь объяснить из домашки другим людям, которым тоже было интересно, но которые что-то не поняли.Почти такая же фигня (только я домашку принципиально не делал). В последних двух годах изрядная доля опытов по физике и химии демонстрировалась классу мной (типа внештатного лаборанта). Ну и «подготовка к экзаменам по физике, химии и математике» происходила человек для 11 у меня на балконе.

Судя по вашим знаниям учились не по Ютубу бросив школу в 10 лет, а в школе и скорее всего какой то с уклоном в физмат после чего поступили в МФТИ или Бауманку Да еще и вероятнее всего все это было бесплатно на остатках вашей столь ненавистной социальной системы)

Я прям с интересом бы послушал вашу историю как вы без образования от куда то с Пичоры переехали бы в США работать программистом) и считаете что доступное образование не нужно.

Но что то мне подсказывает что это совсем не ваш случай. И сейчас начнутся отмазки что "Ой да мне это образование было не нужно. И вообще время не то было"

А вот тут как раз интересно его мнение считает ли он что доступное образование не нужно)

Обычно как раз те кто не имел к нему доступа ценят его куда больше. Чем те кому это все досталось за даром. Понимая что отучившись в условном МФТИ и Московских крутых школах они бы прошли этот путь в разы быстрее и проще.

Правда это часто приходит с возрастом.

Я лично считаю что в СССР не было ничего хорошего. Кроме системы образования.

Одно из принципиально отличающихся от других систем, это были социальные лифты

Такие же есть где угодно. Вы даже в закоулках старого Рима можете отыскать гробницу тогдашнего «миллионера», который начинал свою карьёру в качестве раба. В СССР было много «народных» топовых руководителей просто потому, что там прошёл слишком короткий срок после смены элит, и новая ещё не успела пустить корни. Точно так же, как римские патриции были потомками обычных крестьян, а европейские лорды/графы/бароны произошли от солдат, получивших в своё время земельные наделы за хорошую службу.

Не знаю, как насчёт всей системы образования в СССР.

Я пошёл в первый класс в 1985 году и могу сказать за конкретную школу. Образование - полный отстой.

Для начала. Вас или ваших родителей в школе научили писать и читать. Почему то вы принимаете это как данность.

Это во времена СССР да и сейчас во многих странах далеко не везде было доступно. https://ourworldindata.org/literacy

Изучите например.

А школа…

Что же: мне стоит сказать большое спасибо семи учителям в двух школах, и еще перед одним заочно извиниться. Учитель он был так себе, но в нашем конфликте неправ был я.

Еще десятерым учителям надо сказать «спасибо» за то, что они наглядно показали, как надо учить, чтобы привить к предмету отвращение. И пятерым — за то, что своим примером самоотверженно показали, что такое подлость, карьеризм и лизание жопы любому начальству. Это был доходчивый урок, хотя я предпочел бы пройти его заочно.

Для начала. Вас или ваших родителей в школе научили писать и читать. Почему то вы принимаете это как данность.

Моя первая учительница в СССР говорила нам, что мы все тупые как кролики, у нас всего две извилины, что-то сожрать и куда-то побежать. И ещё обещала рисовать нам на лбу двойки фломастером, чтобы не смывались. И знаете, она была ни разу не уникальной в своём бешенстве.

А вот учительница моей дочки в Испании никогда ни на одного ребёнка голос не повышает, и при этом они её слушают… и тоже, представьте себе, успешно учатся писать и читать. Так что извините, не могу поблагодарить Советский союз за образование. Образование образованию рознь.

Вопрос был не ко мне, но тоем не менее отвечу.

Да, считаю. Лучше платные школы и бесплатные контрацептивы, чем наоборот

Финансовые затраты на создание потомства оставят хоть какую-то черту положительной селекции

Единственным для людей, которые не так богаты, чтобы покупать.

Я не так богат, чтобы покупать каждый день черную икру. Но это можно исправить - например, если раз в неделю отбирать у какого-нибудь фотографа его фотоаппарат и продавать на Авито. Значит ли это что мне можно и правильно отбирать фотоаппараты у фотографов?

Насчёт десятка штук могу предложить только одно объяснение. Должно быть, зарплата у многих офицеров слишком мала, поэтому они не могут платить за ноутбуки и вынуждены получать их таким неприятным способом.

У меня зарплата слишком мала чтобы покупать в день по ноутбуку. Значит ли это что мне достойно убивать молодых женщин и продавать их трупы на органы чтобы таки удовлетворить свою маленькую потребность в свежем незаляпанном ноутбуке?

Лет десять тому назад мне довелось обсуждать это с прокурором в небольшом городке. Прокурор рассказал мне, что если бы останавливать и арестовывать всех несунов, всех тех, кто выносил с предприятий небольшие порции товара — пришлось бы арестовать весь город.

Это не значит что воровство - это хорошо, это всего лишь значит что Вы разговаривали с прокурором города, где все жители - преступники. Впрочем, воров в СССР действительно было очень много и воровство было декриминализовано.

Вполне себе ворами их считали. Просто по итогам действия указа 7/8 (это про который Евстигнеев вспоминает Высоцкому в сериале «Место встречи изменить нельзя») в 1936 выяснилось, что треть осуждённых сидят просто так, по произволу, а ещё половина – по не соответствующей проступку статье. Занятнее всего, что ту треть реально тогда освободили.

При Хрущёве мелкие кражи стали рассматривать т.н. «товарищеские суды», что фактически легализовало несунов и, более того, давало огромные преимущества ворам, состоящим в КПСС (их почти всегда прощали).

В современных реалиях, кстати, мелкие кражи тоже идут не по УК, а по КоАП.

"Тот не советский человек, кто украсть не может" - говорила бабка, уволакивая кипу сена с перевернувшегося трактора. А мы как раз мимо проезжали, "на картошке" были )

Тогда давайте заведем критерий я не так красив что бы можно было оправдать изнасилование, я не так успешен для ограбления и я не так хорошо жил для убийства.

Начиная с 2013 года они ощутимо так повысились. Ну, примерно до 2/3 тогдашнего уровня программистов. Плюс разные плюшки — типа, единовременной выплаты при выходе на пенсию, например — вон, рядом сидит вышедший на пенсию два года назад опер. майор. на эту выплату он тогда супруге машину купил.

Да ладно, вы серьёзно? У офицера МВД нет возможности для покупки ноутбука? Да его даже уборщица может купить.

Реально? Вы считаете миллионы предпринимателей и сотни тысяч владельцев мелкого бизнеса необразованными идиотами? Уже тогда пошел отток капитала в плане "запасных аэродромов". Да все понимали куда идет, проводили реструктуризации, выводили материнские компании за рубеж. Общее настоение было "работаем, пока работается, но долгосрочное планирование - сокращаем". После Ходорковского и Евросети стало все понятно, власть ушла к силовикам, бизнес прекрасно понял что это значит.

— Его посадили процессуально неверно

— При посадке Ходорковского аккуратно не трогали большинство тех, кто годами не находил в его действиях состава преступления, а иногда и награждал.

Чичваркина» неверно. Там все прелести первоначального накопления капитала: Чичваркин был сильно неправ с серой и черной техникой,

Вот верю что Чича было за что. Но бомбанули у него телефоны не как у бандита, а как бандиты. Именно это и важно.

Чичваркина сначала предупредили, он не послушался, его хряпнули, но выпустили с деньгами.

Нет, у Чичваркина сначала украли. И к моменту, когда у него украли, его уже не очень было за что хряпать.

Замечу, что текущие успехи Чичваркина с учетом стартового капитала как-то не восхищают, хорошо, даже отлично, но не «вах!».

Я сильно сомневаюсь что у него в нынешнем деле была задача вызвать "вах" у Вас.

Ну и насчет «бандитизма» — убийство Петухова было достаточно бесполезным. Ибо для того, чтобы оспорить неуплату Юкосом в местный бюджет Петухов (мэр Нефтеюганска) организовал не судебное расследование, а голодовку. У Юкоса в то время был чуть не самый большой (источник не назову, так что сочтите «слухами») юридический департамент. а юридический департамент агрессивной частной фирмы — он действует не бандитскими методами, а юридическими.

Ну и наконец, выведенных активов у ходора не так уж и много. по крайней мере, на фоне даже всего лишь домика И.Шувалова они смехотворны.

Хотя, безусловно, на огромные штрафы и, возможно, лишения некоторых прав ходор заработал (в основном по делам приватизации).

Ходора (и других отступников) опрокинули за то, что он пошёл в политике против Путина, причём сделали это по согласованию с другими олигархами, которые договорились о сотрудничестве с Кремлём.

Государство отдельная песня. Но мы в этой ветке все-таки про «несправедливо обиженных силовикамиТак и хочется сказать: «Игра была равна. играли два г*вна.» Но нюанс в том, что «незаслуженно обиженные» — они все-таки зарабатывали, пусть на кривом рынке, но все-тьаки. а силовики — они в жизни не зарабатывали, они только «отнимали и делили». В этом и есть принципиальнав разница этих говен.

Давно так не смеялся. ДО Ходорковского и Евросети бизнес вёл себя ровно так же - выводом капитала и головных офисов за рубеж, при этом олигархи вроде Ходорковского ещё и лоббировали упрощение подобных манипуляций. Ваша теория смешная до нельзя. Когда "власть ушла к силовикам" как раз вашим "тысячам владельцам мелкого бизнеса необразованным идиотам" на примере крупного бизнеса не идиотов показали, что такое не будет длиться не то что вечно, а даже ближайшие 10 летия, что закономерно ускорило процесс, который постоянно обрубали. КТо то решил что у него достаточно власти потягаться, как у Ходорковского, а кто то осознал, лучше синичка в руке и купил Челси, разойдясь с "силовиками" краями.

Так смеялся что даже зарегистрировался? Неуважаемый человек, Ваша работа - мерзка и вредна. Попробуйте найти другую.

>>показали, что такое не будет длиться не то что вечно, а даже ближайшие 10 летия.

Так и я о том же. Показали что законы не работают, что будет беспредел и посадки любого по желанию левой пятки силовиков. Видимо, вы за это и выступаете?

А почему власть ушла к силовикам, хотя в других странах власть принадлежит капиталу, а силовики только выполняют его хотелки? Очень просто. РФ жила на ренте, а не на прибыли, поэтому хозяин ренты и становится властью. Все эти ваши бизнесмены не создавали добавочной стоимости в таких количествах, чтобы это была заметная величина в масштабах экономики, дающая им власть. В основном их "бизнес" сводился к перераспределению денежных потоков от государства, то есть все от той же ренты, или к сервисному обслуживанию рентополучателей.

А почему власть ушла к силовикам, хотя в других странах власть принадлежит капиталу, а силовики только выполняют его хотелки? Очень просто. ... Все эти ваши бизнесмены не создавали добавочной стоимости в таких количествах, чтобы это была заметная величина в масштабах экономики, дающая им власть.

Такая хрень называется "виктим блейминг" - обвинение жертвы в ее проблемах, и это порочная практика. В Германии 30х не было рентной экономики, но результат был тот же. В том, что бандиты захватили власть виноваты в основном бандиты же, все остальные - уже косвенно и в достаточно малой доле.

Такая хрень называется "виктим блейминг" - обвинение жертвы в ее проблемах, и это порочная практика.

Вы так говорите, будто статус жертвы дает иммунитет от ответственности. Ниф-Ниф построил дом из соломы --- но он не безответственный дурак, потому что злодей в сказке волк и обвинять жертву это "виктим блейминг" и фу-фу-фу?

На самом деле герой в сказке Наф-Наф --- он построил дом из камня и спас своих братьев. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф --- поступили глупо и опрометчиво --- и я могу обвинить их в этом, несмотря на то, что злодей в сказке волк.

Рост благосостояния в 2000-х в России — это результат того, что пошли вверх цены на нефть. В 1990-х они упали, вроде минимум был на уровне примерно 11 долларов за баррель. Все 1990-е были крайне низкими. Тут, кстати, интересен вопрос: не было ли такое катастрофическое снижение цен на нефть попыткой додавить Россию — чтобы продолжить распад СССР дальше, через рост недовольства из-за сильного и длительного снижения уровня жизни. Т.е. не была ли наша страна по сути под самыми жёсткими в истории санкциями когда пыталась строить демократию?

но тут другое забавно — когда «был распад СССР», «всё продано» и т.п., «у руля предатель» — цены были низкими, но несмотря на упадок сил, Россию никто не добивал (даже наоборот — гуманитарная помощь, кредиты, консультации). Когда только у руля оказался «подниматель с колен», цены на нефть пошли вверх, со всеми вытекающими типа «энергетической сверхдержавы» и т.п…

не было ли такое катастрофическое снижение цен на нефть попыткой додавить Россию

Вроде то, то цены на нефть сбивали США для развала СССР не особо большая тайна (вроде как надавили на арабские государства), а в 90х просто цены не успели вернутся. Не думаю, что США были особо заинтересованы в распаде ядерной супердержавы на мелкие государства с ядерным оружием, просто это же не банальный рубильник.

ну а то, что «США были особо заинтересованы в распаде ядерной супердержавы» — как согласуется с «сбивали для развала?» да, не заинтересованы были — более того, прямо об этом заявляли и даже просили, хм, некоторых.

Но «сбивали для распада» и «не особо заинтересованы в распаде» — это, как бы, «взаимоисключающие параграфы».

Основное падение цены на нефть возникло 1983 году с экономическом кризисов, отказа от фиксированных цен ОПЕК и роста добычи в Саудовской аравии (слышал, что на нее надавили США в этом случае), цена чуть поднялась при вторжении Ирака в Кувейт, но после прекращение войны падала до 1998 года, когда ОПЕК ввел квоты (и возник кризис в азии) и с тех пор стремительна росла. То есть в истории России низкие цены были всего 6 лет, что можно объяснить просто инерцией рынка цен после 12 летнего падения, а не внешними причинами.

Да, кстати, пресловутые БЖРК в период «нищей россии» вполне себе стояли на боевом дежурстве, и даже проводили учебно-боевые пуски. А вот в период «роста цен» с БД были сняты, а ППД были уничтожены. Ну а «нынешняя гордость», Калибры и Искандеры (равно как и Тополь-М, и Булава) были разработаны либо начаты разработки именно в «период нищей России». Опять «взаимоисключающие параграфы»™.

то смысл поднимать для нее цены на ресурсы в 2000-х

А кто сказал, что у США какой-то рубильник? Провели дипломатическую спецоперацию, убедили Саудовскую аравию и ОПЕК помочь уронить СССР, а потом просто перестали особо их контролировать (страны ОПЕК сейчас не сильно любят США, то есть их достаточно сложно контролировать, один раз для победы в Холодной войне — можно, но постоянно — вряд ли).

Если уж вам хочется Теорий Заговора — в начале 2000х США начали массовую разработку сланцевых нефтеных и экспорт нефти начал резко расти. То есть до конца 90х повышение цены не нефть вредило экономики США, а после наоборот, позволило стать крупнейшим экспортером нефти на данный момент.

То есть до конца 90х повышение цены не нефть вредило экономики США, а после наоборот, ну тогда впишите сюда падения цен на нефть в 2008 и 2015. Так, чтоб получилась единая стройная система.

то по заговорам из упомянутых «теорий» — нет ничего, что их хоть как-то бы подтверждало.

Почему? Почитайте, например, тут или тут. Это не какие-то секретные теории заговора, а вполне обычная история (тут скорее больше споры об эффективности, чем о том что США могли действовать в этом направлении). С точки логики Холодной Войны действия США и Саудитов вполне обоснованы.

Если что, до 2015 года в США был запрет на экспорт нефти

США их сбивать особо смысла не было. После рекордного поднятия цен (кто не в курсе - кризис 1973 года, вызванный эмбарго арабских стран на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль) в США началось два противоположных движения.

Первое топило за давление на арабов с целью снизить цены.

Второе — топило за дальнейшее закрытие рынка нефти от арабов уже по собственной инициативе. Причем за второе требования вписывались промышленники, которые на волне подорожания начали расширение добычи. Вторым — и весьма весомым лоббистом — был Пентагон и военно-промышленный комплекс. Им нужно было свое, а не привозное топливо по понятным причинам - танки без горючего не ездят, самолеты не летают, а случись что - танкер от арабов не дойдет.

Давайте теперь рассмотрим далее историю. Падение цен на нефть было вызвано отнюдь не коварным заговором американцев и давлением на арабов. Дело, как обычно бывает, не в тайной ложе, а в явной лаже. Вспомните последний кризис с эпидемией и... отрицательные цены на нефть. Теперь достаточно вспомнить, что время 1980-1982 гг. — это самая жесткая рецессия со времен Великой Депрессии в США. Рекордная безработица в 1982 (более 11%), рекордная инфляция в 1980 (13,5%). Соответственно индексы производства (равно как и само производство) на минимуме - потребность в нефти на минимуме. Нефти, после 1973 года, даже своей, с родной Техасщины - с избытком. Цены падают по причине затоваренности - нефть есть, ее слишком много.

1. Распад СССР был нужен, как геополитического противника,

2. Распад России Ельцина после 92ого года на кучу более мелких государств — не нужен, так как конкуретнтом Россия уже не была, а увеличивать количество ядерных держав было не нужно,

Где тут противоречия?

2. На фрагментацию РФ американцы не влияли, ни туда ни сюда (т.е. и не поощряли, и не препятствовали). С теоретически возможной фрагментацией РФ справилась сама — где-то путем «свободы» (берите суверенитета столько, сколько проглотите), где-то войной, где-то переговорами и давлением (Уральская республика и иже).

3. распад СССР на части совершенно не являлся необходимыми — достаточно того, что экономика, а главное — идеология — скукожились. И в условиях размещения ЯО в нескольких союзных республиках — распад СССР на части добавлял им дополнительную головную боль.

кто-то из американских официальных лиц

Джордж Буш-старший. На тот момент президент США. Строго говоря остаться в СССР прямо он не просил, но осторожно намекал на то, что Горбачев не так уж и плох, и многое сделал для демократизации СССР, что США "тоже федерация" и "свобода не то же самое, что независимость". Впрочем, стенограмма речи доступна в сети, и каждый сам может ознакомиться и решить для себя, что имелось в виду.

ошибка Америки, тогда надо было ставить условия - полное уничтожения ЯО в обмен на технологии и кредиты.

При желании фактически любая страна выйдет на производство необходимых технологий лет за пять.

А если у вас есть росатом и роскосмос, то наверное за год.

Девять женщин не родят ребенка за месяц. даже если у них уже есть опыт родов.

Переучить с космической техники на МБР можно довольно быстро, а вот насчет быстрой переподготовки с ядерных реакторов на ядерное оружие — сомневаюсь.

После этого идет черед подбора и обучения тех, то применяет (офицеров ракетных войск).

во время решения этих задач еще понадобятся испытания и того, и другого, причем на всех этапах- разработки, изготовления, применения. Это — полигоны с измерительной техникой, и опять же обученные люди.

Даже если страна не находится под оккупацией — ей могут мешать «специально обученные люди», поэтому надо обеспечивать определенный режим (хотя бы из требования «договора о нераспространении», даже если по условиям разоружения к стране его не применяют как к «ранее обладавшей»).

могут ли помешать данному процессу?

Конечно, глобальное ядерное воружении сложно сделать совсем назаметно. Если у страны недостаточно хорошее ПВО/авиация и нет сильных союзников, готовых за нее вступиться — можно просто бомбить ее до тех пор пока страна не откажется от своей идеи. Что уже было в истории с некоторыми странами, разрабатывающими ЯО.

Если никто не готов идти на это — то в общем-то время значения не имеет, рано или поздно ЯО будет создано.

Негр под пальмой на родине лежит, млеет. Мимо проходит бизнесмен из Европы. — Вот ты негр, лежишь бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать. — А зачем? — Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвёшь на много больше! — А зачем?— Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие объёмы, потом наймёшь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать!— А я в принципе и так лежу и ни чего не делаю!

Так вот, если у вас не хотят покупать бананы втридорога, если сосед продает дешевле - это не заговор. Это здравомыслие покупателя. Он вам ничем не обязан. А если вы как негр из анекдота - 70 лет ни черта не делали и даже гордость СССР - товары "группы А" - оказались устаревшими кусками дерьма, невостребованным на рынке - тут уже виноваты не рептилоиды.

Что наработали конкурентоспособного - то и полопали. Ах, ничего не наработали? Ну се ля ви, живите в оперетечной латиноамериканской бананово/нефтяной республике - вы построили ее сами.

Это натягивание глобуса на сову, я бы сказал. СНАЧАЛА возникают проблемы с управлением базисом, а потом они уже переносятся в надстройку. Т.е. сначала возникли проблемы с управлением в экономике, а потом они выразились в протестах. [Если не принимать гипотезу массовой заброски "агентов"]

В каком году ВВП РФ приблизился к ВВП РСФСР? В 2008-м или еще позже? И это всего лишь ВВП - то есть, упрощенный аггрегирующий показатель, не учитывающий качество экономики, например, исчезновение целых отраслей промышленности.

Ну и расскажите, что же произошло с ВВП дальше, после 2008 года. На каком уровне он сейчас?

В каком году ВВП РФ приблизился к ВВП РСФСР?

Какой ВВП РСФСР? В советских рублях, убойном весе и тоннах чугуна? Давайте сравнивать реальности, а не циферки совкомстата. В реальности благодаря офигенскому ВВП в РСФСР я знаю как варить сахарную патоку из свеклы выращенной на своем участке, как почистить крахмал, полученный вымачиванием картофельных очисток в ванной, как сделать кофе, имея только морковку и усердие, ну и так далее. В РСФСР я видел врачей высшей категории, копающих картошку десятками соток на корм себе и семье, видел профессоров, которые на дому выдалбливали шкуры из лабораторных нутрий чтобы сделать шубу жене (вонь до сих пор вспоминается), видел нищету всех и вся. Предваряя базар про офигительную доступную недвигу - видел семьи по 14 человек в двушке, видел бараки и "подселение", видел "угол в аренду". Видел сырокопченую колбасу и чешское пиво в докторском столе заказов каждый день и видел хвосты в мясном отделе обычного стола заказов. В справочниках госкомстата конечно такого нет, но именно это и было реальностью. И все это ушло в 92 году примерно.

Вечный же вопрос: сколько в том ВВП сидело товаров в группе "А" и в группе "Б". Первую на хлеб мазать было совсем несподручно-то.

Еще более вечный: сколько сидело военки и сколько из всего остального не имело потребительской ценности, ибо было от рождения неупотребимым.

Группа "А" не нужна, вы это хотите сказать?

Ножи и решетки на окна - это товары группы "Б", то есть потребительские. Так что ваша аналогия осталась для меня загадкой.

Проговорите явно то, что вы хотите выразить. Вы хотите сказать, что оборонная промышленность в СССР была не нужна?

И накопленная продукция оборонки в огромных количествах хранилась (и ввиду того, что все деньги шли на производство, а на хранение оставалость мало — хранилась хреново) и портилась. Требовала затрат на обслуживание. А затем — опять же требовала затрат на утилизацию.

И на объем всех этих затрат, не выпускалась продукция гражданского сектора, которая обеспечивает оборот, и мультиплицирование внутреннего продукта.

И на примере я вам показываю, что если вы будете тратить больше денег на оборону квартиры в ущерб повышению качества жизни и/или затратам на воспроизводство труда — то вы либо проиграете в качестве жизни (грубо говоря, получите техническую отсталость), либо силы закончатся (помрете от истощения, от невосстановления сил), либо и то и другое.

Но танков — да, навыпускали изрядно. Я до сих пор помню под Омском (это был примерно 90-й год) «поле танков» примерно 30*30 штук. впечатлялет до сих пор.

Давайте сравнивать реальности, а не циферки совкомстата

Какой-то детсадовский разговор. Вы претендуете на полное знание реальности? Вы господь бог? Или вы просто считаете реальностью пару пересказанных вами ниже баек про "нищету всех и вся"? А мои байки вы тоже признаете реальностью или будете вопить "это не доказательства"?

Или вы просто считаете реальностью пару пересказанных вами ниже баек про «нищету всех и вся»

Ну блин, тут достаточно много народа, родившегося и успевшего пожить сознательную жизнь в СССР.

Я помню многочасовую очередь на условные бананы, апельсины по праздникам и т.п. простые продукты, которые нельзя было пойти и купить. Толку от того что у наших бабушек и дедушек сгорали тысячи и десятки тысяч рублей на сберкнижках, если они не давали даже питаться, одеваться и покупать мебель ту что хочется, а не та что есть?

Я помню отдых на турбазах и дикарями в СССР, которые по своему уровня не дотягивают даже до Турецкой одной звезды, и которые стоили по-моему месячную зарплату. Я помню, что нельзя было просто пойти и купить машины — либо по очереди, либо подержаные.

Но нельзя сказать, что все было плохо, с голоду было сложно умереть и в целом все были примерно одинаково бедными.

Тут простая логика, сейчас средняя семья может покупать лучшие продукты, лучшую мебель и отдыхать лучше, чем в СССР конце 80х. Следовательно какой смысл говорить о ВВП, если не хватало элементарный товаров для нормального уровня жизни?

1980 - это год рождения? Простите, в каком СССР вы успели пожить и какой опыт приобрести? Не можете забыть манную кашу в детском саду?