Я следил за развитием проекта Freenet много лет, периодически возвращаясь к нему. В последний раз я запустил его месяц назад и после месяца использования могу сказать, что он работает гораздо быстрее, чем раньше. Сейчас я расскажу о том, как его использовать, и о том, как я обошёл кое-какие проблемы при размещении контента.

Обзор

В сети Freenet нет динамических серверов и никто не хостит сайты. Это хранилище данных, в которое пользователи размещают данные, после чего эти данные доступны всем, у кого есть ключ. Freenet, по сути – большая распределённая таблица хэшей.

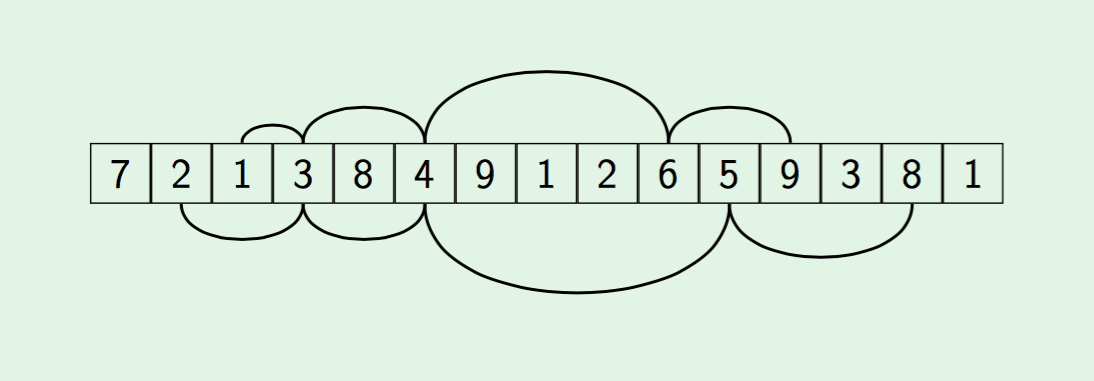

Узлы сети резервируют место на диске и пользователи выбирают, какие данные хранить по ключу. Размещение данных в хранилище распределяет их по разным узлам, и обычно данные не хранятся на вашем узле. Запрос данных отправляется в сеть, и данные переходят на ваш узел. Используется система, которая позволяет восстанавливать данные. Даже если M из общего числа N сегментов данных потеряны, их всё равно можно восстановить. Данные поступают в сеть, и наименее используемые данные исчезают из неё. Данные в хранилище нельзя редактировать. Пока они находятся в хранилище, они всегда связаны с одним ключом.