Топливо для ИИ: подборка открытых датасетов для машинного обучения

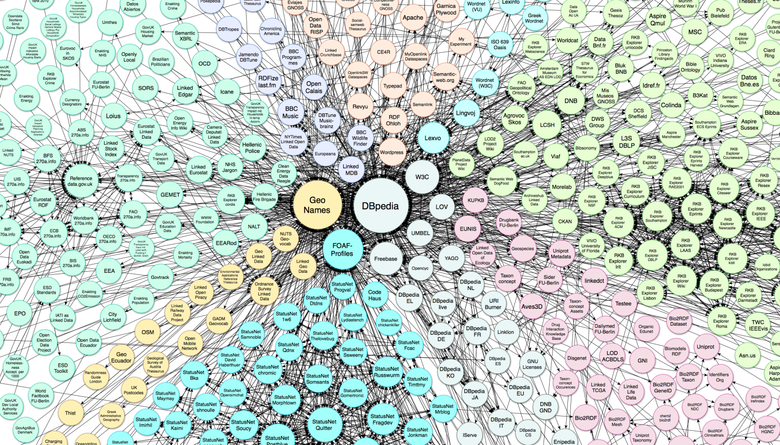

Связанные проекты сообщества Open Data (проект Linked Open Data Cloud). Многие датасеты на этой диаграмме могут включать в себя данные, защищенные авторским правом, и они не упоминаются в данной статье

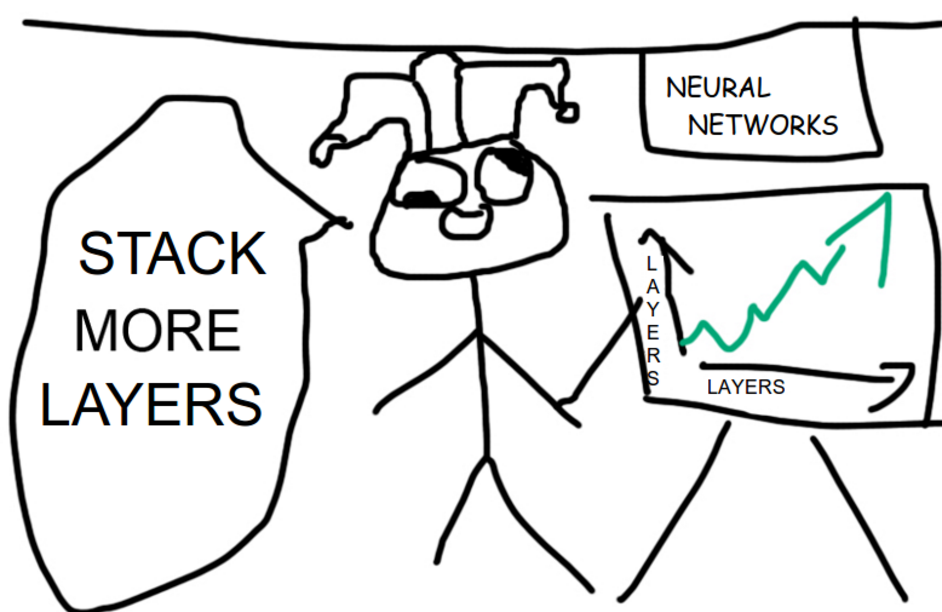

Если вы прямо сейчас не делаете свой ИИ, то другие будут делать его вместо вас для себя. Ничто более не мешает вам создать систему на основе машинного обучения. Есть открытая библиотека глубинного обучения TensorFlow, большое количество алгоритмов для обучения в библиотеке Torch, фреймворк для реализации распределенной обработки неструктурированных и слабоструктурированных данных Spark и множество других инструментов, облегчающих работу.

Добавьте к этому доступность больших вычислительных мощностей, и вы поймете, что для полного счастья не хватает лишь одного ингредиента — данных. Огромное количество данных находится в открытом доступе, однако непросто понять, на какие из открытых датасетов стоит обратить внимание, какие из них годятся для проверки идей, а какие могут быть полезны в качестве средства проверки потенциальных продуктов или их свойств до того, как вы накопите собственные проприетарные данные.

Мы разобрались в этом вопросе и собрали данные по датасетам, удовлетворяющим критериям открытости, востребованности, скорости работы и близости к реальным задачам.

Эта статья представляет собой адаптацию разделов 2 и 3 из главы 9 моей книги «

Эта статья представляет собой адаптацию разделов 2 и 3 из главы 9 моей книги «

Это будет длиннопост. Я давно хотел написать этот обзор, но

Это будет длиннопост. Я давно хотел написать этот обзор, но