Вроде бы совершенно простой вопрос, но на который как оказалось не так-то просто найти достоверный ответ. Единственные доступные сводные данные по количеству выданных радиолюбительских позывных, которые мне удалось найти, находятся на сайте СРР в разделе «Статистические данные». Собственно из этих данных мы можем узнать, что то-ли на начало ноября 2017 года, то-ли на начало 2018 года в «имеются достоверные сведения о 27 тысячах радиооператоров любительской службы«. И проблема даже не столько в том, что эти данные уже более чем 6-и летней давности, а в их некоторой непонятности и даже сомнительности, но об этом чуть позже.

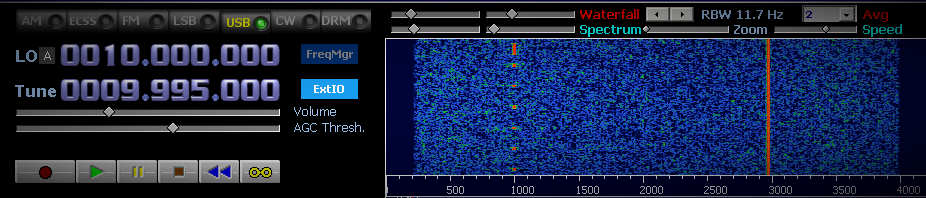

К счастью у Андрея R1CF есть уникальный «GRFC crawler project», который косвенным образом получает данные о действующих/изменяющихся/аннулированных позывных с сайта ГРЧЦ и раскладывает их в свою базу данных. Собственно к этой самой базе данных Андрей любезно предоставил мне доступ и мне осталось только собрать статистику и построить графики/диаграммы.

Данные для анализа мне были доступны за период с июня 2015 по февраль 2021 включительно, но изменения происходящие в июне-июле-августе 2015 года я исключил из статистики, так как по всем признакам в этот период происходило первоначальное заполнение базы данных ГРЧЦ. То есть фактический период анализа: сентябрь 2015 — февраль 2021.

Также при анализе в базе ГРЧЦ обнаружилось некоторое количество «ошибок ввода»: неправильно проставленные регионы у позывных, ну и т.д. Но этих ошибок сравнительно немного, большинство из них исправляются «на лету» моим скриптом-анализатором и в целом они не должны оказывать какое-то заметное влияние на полученные результаты.

Что еще, я также исключил из анализа все позывные маяков, космических станций, специальные и т.д. Оставил только постоянные физических и юридических лиц (коллективки). Последние просто технически невозможно отделить от позывных физических лиц, но их реально единицы по стране.

Итак, я получил следующие результаты.