Make на мыло, redo сила

CTO

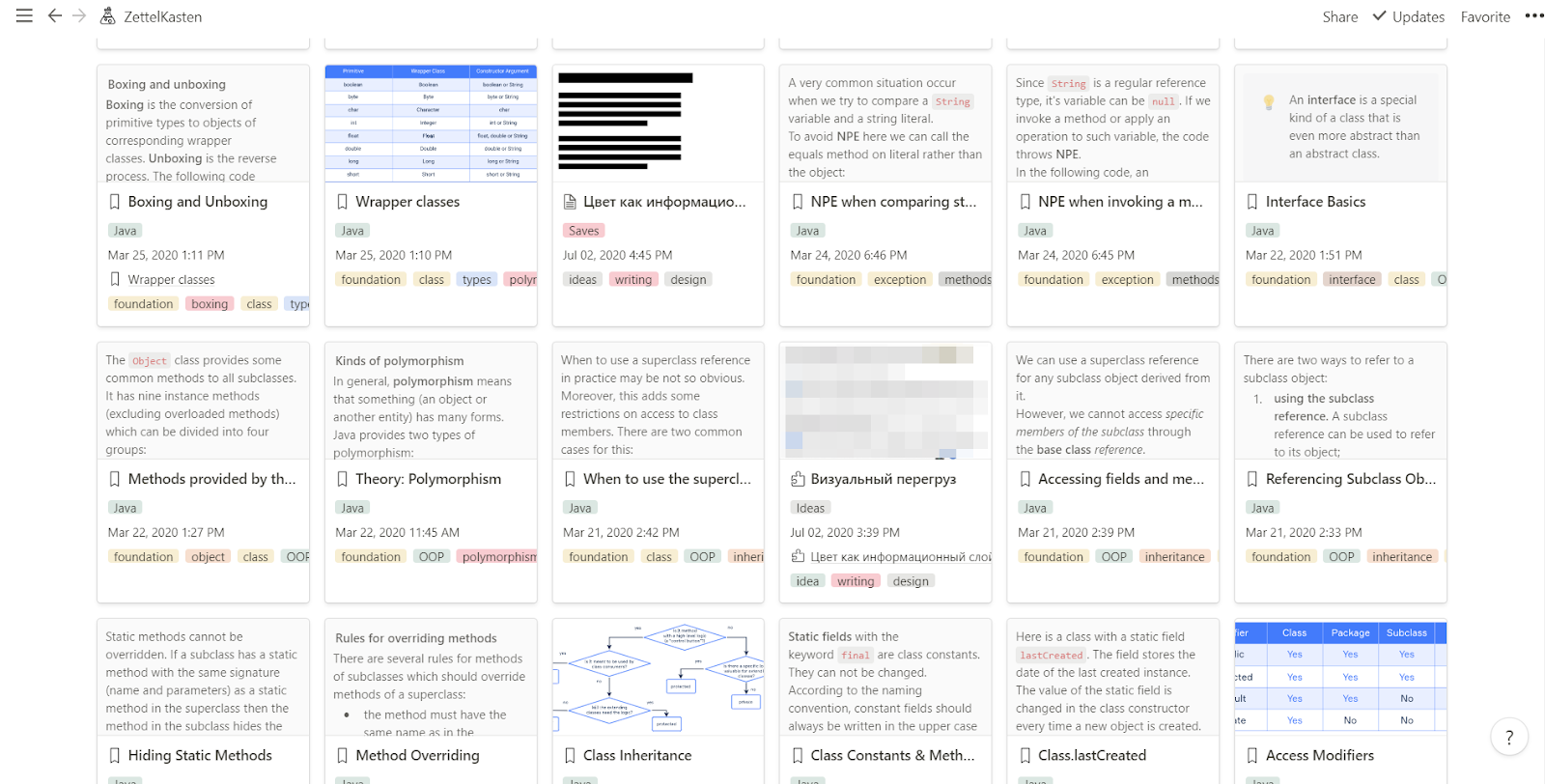

Когда-то я проходил серию собеседований на Backend-Java-разработчика и записывал вопросы себе на будущее, чтобы потом можно было пробежаться и освежить память. Подумалось, что, вероятно, данный сборник будет полезен не только мне, поэтому сдул с него пыль, набросал ответов и делюсь с сообществом. На оригинальность и исключительность не претендую: подобные статьи уже были и на Хабре, и много где ещё — в конце (во второй части) приведу список ссылок, чтобы шпаргалка была максимально полной.

Точно установить сложность всех вопросов не берусь — на разном уровне их потребуется раскрыть с различной степенью подробности. Я написал ответы где-то на плюс-минус middle, щедро приправив ссылками для дальнейших изысканий. На самые популярные вопросы сразу перенаправляю в источники с готовыми ответами. Заодно посмотрим по ссылкам в статье, насколько Хабр может помочь в подготовке к собесам.

Текста получилось много, поэтому пришлось разбить на две части. В первой поговорим про Java и Spring, а обо всём остальном — во второй. Вторая часть тут

Публикую продолжение сборника вопросов-ответов с собеседований на Backend-Java-разработчика. В первой части мы прошлись по Java и Spring. А в этой поговрим о Hibernate, базах данных, паттернах и практиках разработки, об одной популярной библиотеке, поддержке и сопровождении наших приложений, а также посмотрим на альтернативные шпаргалки и подведём итоги.

При создании программного обеспечения все мы, как команда, соглашаемся следовать набору рекомендаций, которые обычно считаются лучшими практиками. Но во время разработки разработчики могут нарушить эти правила по незнанию или нежеланию. Обычно мы полагаемся на ревью кода или инструменты проверки качества кода, такие как SonarQube , PMD и т.д. для проверки таких нарушений. Но некоторые из рекомендаций могут быть решениями, которые нельзя автоматизировать с помощью SonarQube, PMD и т.д.

Например, обычно я хочу следовать приведенным ниже рекомендациям для моих приложений на основе Java:

1. Следуйте трехуровневой структуре (уровни веб, сервис, репозиторий), где любой уровень может взаимодействовать только с непосредственным нижним уровнем, а нижний уровень не должен взаимодействовать с верхним уровнем. т.е. веб-уровень может взаимодействовать с уровнем сервиса, уровень сервиса может взаимодействовать с уровнем репозитория. Но уровень репозитория не может взаимодействовать с сервисным или веб-уровнем, сервисный уровень не может взаимодействовать с веб-уровнем.

2. Если приложение большое, мы могли бы захотеть следовать структуре Package-By-Feature, где только компоненты Web и Service являются public, а остальные компоненты должны быть package-private.

3. При использовании внедрения зависимостей Spring не используйте внедрение на основе поля и предпочитайте внедрение на основе конструктора.

Таким образом, может быть много правил, которым мы хотим следовать. Хорошая новость заключается в том, что мы можем проконтролировать выполнение этих рекомендаций с помощью JUnit тестов с использованием ArchUnit.

Недавно я начал применять Terraform для создания облачной лабы для тестов, и это довольно круто. Буквально за несколько дней я поднялся с «никогда не использовал AWS» до «я умею декларативно создавать изолированную инфраструктуру в облаке». Я поставил парочку серверов в выделенной сети в VPC с security group и отдельными ключами SSH, все это заняло у меня несколько сотен строк кода.

Все приятно и прельстиво, но после создания сервера из некоторого базового AMI мне надо его развернуть. Мой типовой инструмент для этого — Ansible, но, к сожалению, у Terraform нет встроенного модуля для Ansible (есть обратный, начиная с Ansible 2.5, прим. переводчика), в отличие от Chef и Salt. Это не похоже на Packer, имеющий ansible (удаленный) и ansible-local, который я использовал для сборки образов Docker.

Так что я потратил немножко времени и нашел несколько способов подружить Terraform и Ansible, о чем расскажу в этой статье. Но сначала — поговорим о развертывании.

Redis (Remote Dictionary Server) - заслужено считается старичком в мире NoSql решений. Этот пост про то, как Spring Data с ним работает. Идея написания данного поста возникла потому, что Redis не совсем похож на привычную базу, он поддерживает типы данных, которые не удобно использовать для хранения объектов(Кеш не в счет) и выполнять поиск по определенным полям. Здесь на примерах я постараюсь описать как с ним работает Spring Data посредством привычного CrudRepository и QueryDSL. Это не пример HowTo, которых множество. Кому интересны внутренности идем дальше.

Привет, Хабр!

Сегодня я хочу рассказать о нашем опыте автоматизации резервного копирования больших данных хранилищ Nextcloud в разных конфигурациях. Я работаю СТО в «Молния АК», где мы занимаемся конфигурационным управлением IT систем, для хранения данных используется Nextcloud. В том числе, с распределенной структурой, с резервированием.

Проблемы вытекающие из особенностей инсталляций в том, что данных много. Версионирование которое дает Nextcloud, резервирование, субъективные причины, и другое создает много дублей.

При администрировании Nextcloud остро встает проблема организации эффективного бэкапа который нужно обязательно шифровать, так как данные ценны.

Мы предлагаем варианты хранения бэкапа у нас или у заказчика на его отдельных от Nextcloud машинах, что требует гибкого автоматизированного подхода к администрированию.

Клиентов много, все они с разными конфигурациями, и все на своих площадках и со своими особенностями. Тут стандартная методика когда вся площадка принадлежит тебе, и бэкапы делаются из крона подходит плохо.

Для начала посмотрим на вводные данные. Нам нужно:

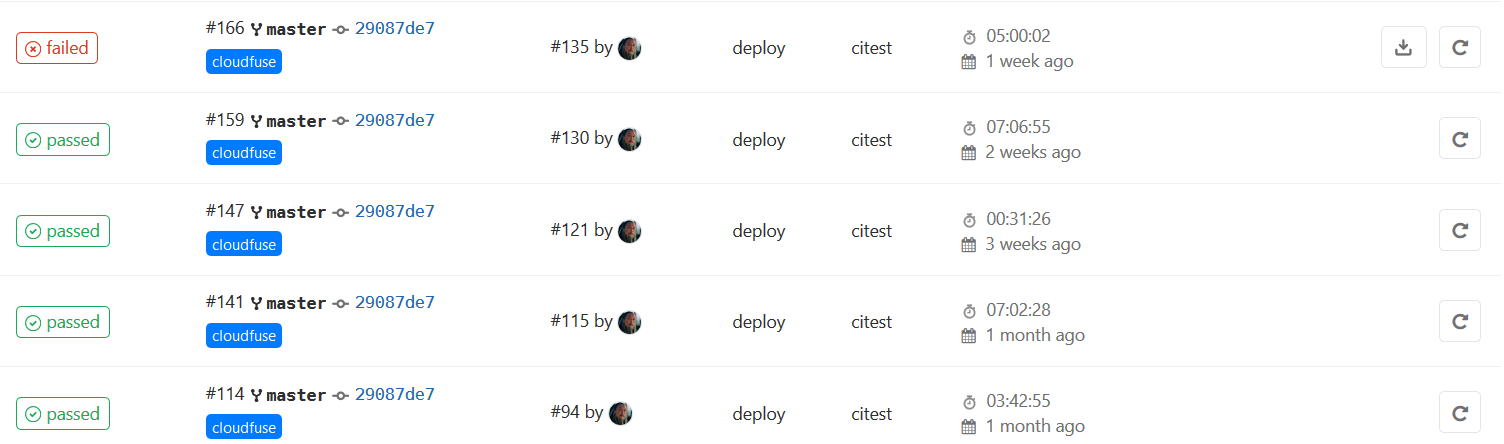

Для решения задачи управления бекапами мы прикрутили GitLab. Подробнее подкатом.

Есть полно исследований, демонстрирующих эффективность TDD

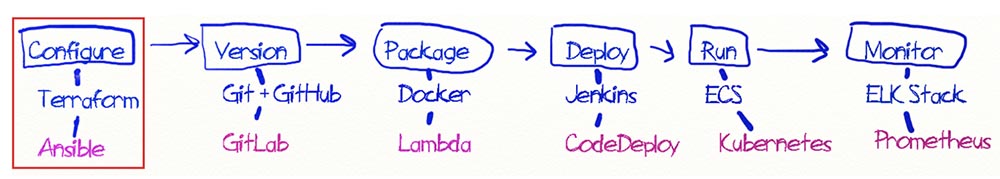

Прежде чем фича попадет на прод, в наше время сложных оркестраторов и CI/CD предстоит пройти долгий путь от коммита до тестов и доставки. Раньше можно было кинуть новые файлы по FTP (так больше никто не делает, верно?), и процесс «деплоя» занимал секунды. Теперь же надо создать merge request и ждать немалое время, пока фича доберётся до пользователей.

Часть этого пути — сборка Docker-образа. Иногда сборка длится минуты, иногда — десятки минут, что сложно назвать нормальным. В данной статье возьмём простое приложение, которое упакуем в образ, применим несколько методов для ускорения сборки и рассмотрим нюансы работы этих методов.