«Социальные активисты борются путем организации людей, инженеры борются — изобретая».

— Брет Виктор, Inventing on a Principle

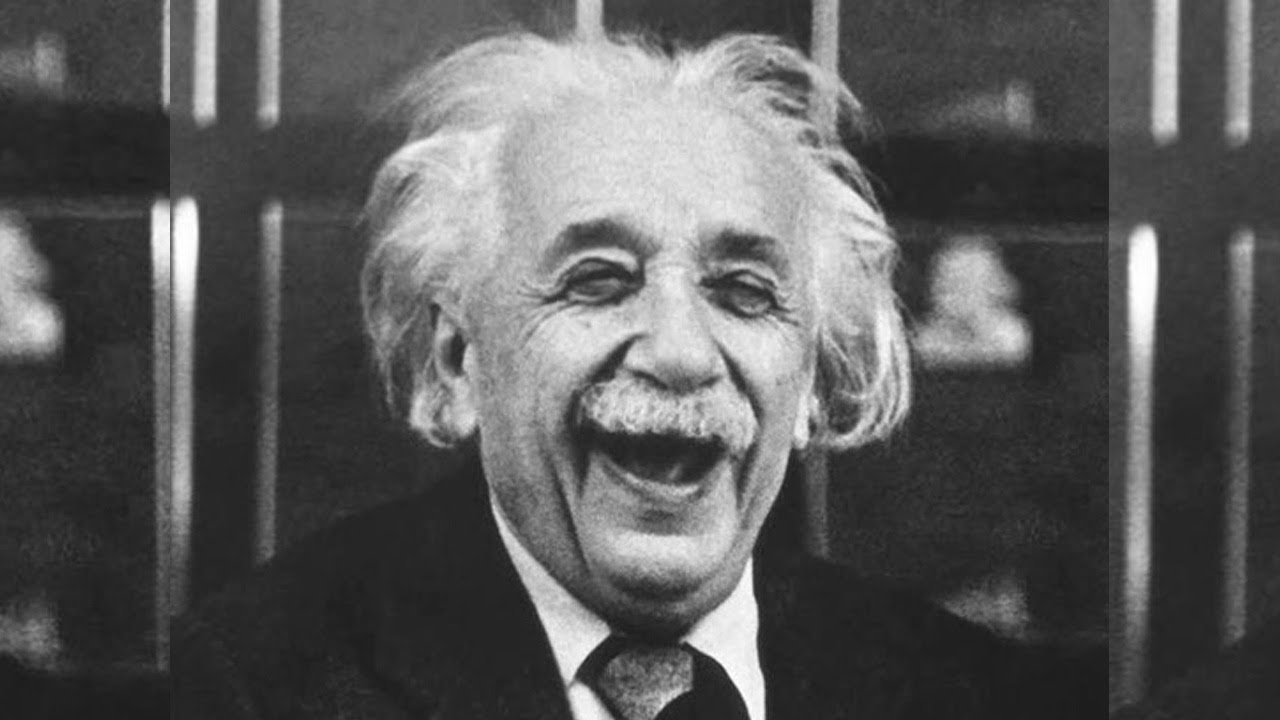

Вот раньше-то были Дмитрий Менделеев и Владимир Вернадский, Клод Шеннон и Джон фон Нейман, Альберт Эйнштейн и Нильс Бор, Андрей Колмогоров и Лев Ландау, Сергей Королёв и Вернер фон Браун, Джозеф Ликлайдер и Ваннивар Буш, Игорь Курчатов и Роберт Оппенгеймер. Ричард Фейнман, Деннис Ритчи, Стив Джобс.

Люди, который определили и сформировали будущее человечества, придали форму науке и технологии, логике социального взаимодействия. Оставили вмятину на вселенной.

Я вот задумался, кто есть сейчас? Кто из живущих реально создал разницу, которая имеет значение, а не кто заработал много денег и/или репутационного капитала? (Как, например, Джеф Безос, Ричард Докинз или Илон Маск). Кто-то, кто чуть больше, чем нобелевский лауреат.

Айда поразмышляем, какой список ныне живущих «гениев» можно назвать? Задачка не такая простая как кажется. (Попробуйте накидать свой список за 5-10 минут, не подглядывая под кат). Я над «своим» списком думал полгода.