Всё, что нам нужно — это генерация

Применяем ruGPT-3 в популярных задачах и показываем, зачем языковым моделям триллион параметров

С наступлением 2021 в NLP продолжается гонка «больше — лучше», захватывая новые архитектуры. Пальма первенства самой большой языковой модели в 2020 году принадлежала GPT-3 от OpenAI с 175 миллиардами параметров — но недолго. Модель GShard с помощью Mixture-of-Experts повысила планку до 600 миллиардов параметров, а затем и Google Brain заявил о разработке архитектуры Switch Transformer с 1,6 триллионами параметров (и тоже является MoE). Насколько повышение результатов за счет объема полезно для индустрии? Тот же Switch Transformer с его триллионом параметров далеко не на 1 месте в лидербордах.

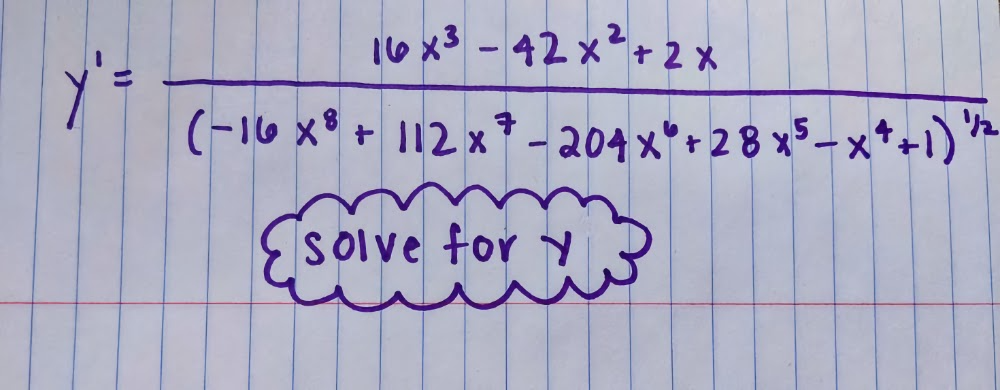

Огромные языковые модели (Enormous Language Models, теперь это термин, им посвящен отдельный воркшоп конференции ICLR 2021) показывают действительно интересные результаты — не только в традиционных задачах ML, но и в новых сферах применения: генерации всего того, что раньше генерировать без ошибок было нельзя — музыку, изображения попиксельно, программный код и т.д. Из всех традиционных форм NLP-задач — классификация, классификация элементов последовательности, seq2seq, — по сути, у нас остается только одна: seq2seq. С приходом больших языковых моделей все задачи NLP сводятся теперь к форме генерации, при должном качестве этой самой генерации.

Seq2seq — самая «человеческая» форма решения задач: человек использует тот же формат, отвечая на сообщения в чате, общаясь устно, сортируя имейлы в почте.

- Лично нам в SberDevices не терпелось поскорее применить такой формат к различным задачам — поэтому мы открываем доступ к самой большой русскоязычной нейросети ruGPT-3 XL с 1,3 млрд параметров.

Инженерный запал вылился в кропотливую работу по распараллеливанию обучения, очистке данных и тестированию. Но зато… теперь в open-source модель ruGPT-3 XL с 1,3 млрд параметров!

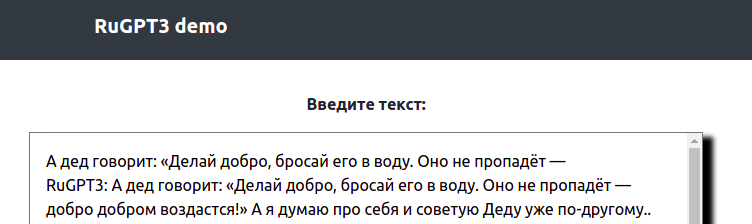

А также ее публичное API: