Новгородский мальчик Онфим из XIII века превратил кору в носитель персональных данных, собрав набор из изображения человека и его имени.

Представьте, что вы нашли трёх друзей, которые родились с вами в один и тот же день. У вас одинаковая дата рождения, одинаковый пол, и вы можете определёнными усилиями сменить имена в рамках закона. В итоге получится четверо одинаковых людей. Будет ли набор «Ф. И. О. + дата рождения + пол» персональными данными?

Ответ, как это ни странно, — да.

При этом под персональными данными понимается такой набор информации, который так или иначе позволяет идентифицировать физическое лицо — субъекта персональных данных. То есть однозначно указывает на конкретного человека.

Ранее в законодательном определении содержалось указание на конкретные примеры, которые каждый в отдельности или в совокупности с другой информацией составляли персональные данные. В текущей же редакции ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ примеров персональных данных не приводится, т. к. законодатель сделал упор на «духе закона», прямо оговорив, что к таким данным относится «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу», отдав решение этого вопроса на откуп судебной практике.

Поэтому давайте разбирать на примерах, что есть ПДн, а что — нет.

Привет, Хабр. Помните офигенную статью

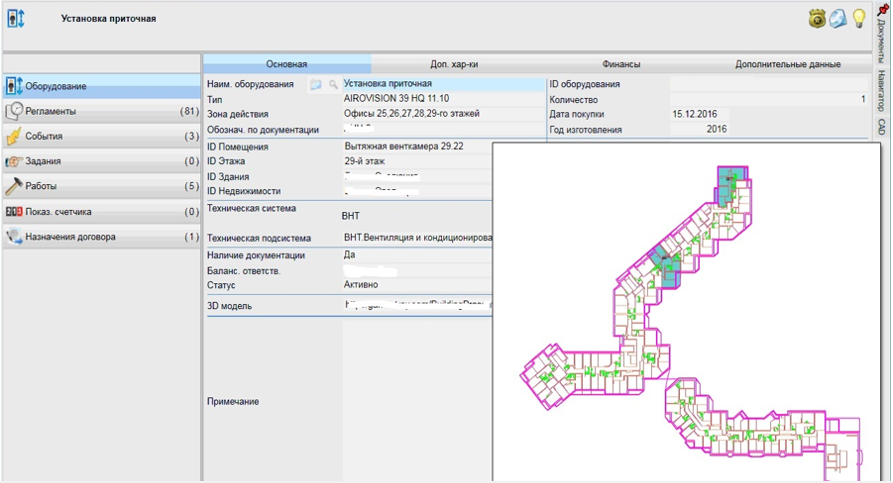

Привет, Хабр. Помните офигенную статью  Карточка оборудования на модели здания — к ней прикреплены работы, затраты по единице железа, все документы (договоры, гарантия и пр.), инструкции и регламенты.

Карточка оборудования на модели здания — к ней прикреплены работы, затраты по единице железа, все документы (договоры, гарантия и пр.), инструкции и регламенты.

Как было понятно из прошлой статьи “Четыре порока обслуживания”, мы активно внедряем ITSM подходы в нашей компании. Сегодня хотелось бы поговорить о том, с чего обычно начинается внедрение ITSM в компании — о каталоге услуг.

Как было понятно из прошлой статьи “Четыре порока обслуживания”, мы активно внедряем ITSM подходы в нашей компании. Сегодня хотелось бы поговорить о том, с чего обычно начинается внедрение ITSM в компании — о каталоге услуг.