Нужно ли инженеру поддержки кодить самому? (и другие любопытные вопросы и ответы)

Встречайте — Сергей Баранов, инженер технической поддержки компании JetBrains. Интервьюер — anastasiak2512.

Пишем под *nix

Не секрет, что у многих из нас остался 1 Тб свободного места на MRU-Облаке со времён его бета-теста. Объём приличный по нынешним меркам — но что с ним делать? Фотографии и своё видео туда просто так заливать не очень хочется — взломы аккаунтов случаются нередко, да и в любом случае — облако это облако, и нельзя сбрасывать со счетов тот простой факт, что любое облачное хранилище принадлежит коммерческой компании, в интересах которой использовать его для собственной выгоды. А значит, нужен дополнительный слой защиты, например, EncFS. Полистаем хабр и гитхаб, вроде бы имеется решение о шифровании данных в своём облаке. Но есть неочевидное, но весьма важное неудобство, о котором в исходной статье не упоминается — для того, чтобы синхронизироваться, нужно локально хранить 600Гб шифрованных фотографий. Для скромных локальных хранилищ, в которых и нешифрованные 600Гб фотографий едва умещаются, это слишком много.

Порой кажется, что на фронте борьбы с проблемой 2038 года наступило относительное затишье. Однако время идет, и тот день, когда 32-битные значения типа time_t больше не смогут корректно отображать даты, наступит уже меньше чем через 21 год. Этот срок может показаться большим, однако сравнительно долгий жизненный цикл многих встраиваемых систем подразумевает, что некоторые из них, будучи введенными в строй в наше время, все еще будут работать, когда наступит критический момент. Арнд Бергманн — один из основных разработчиков, занимающихся этой проблемой. На конференции Linaro Connect 2017 он поделился новостями о текущем положении дел в этой области.

Порой кажется, что на фронте борьбы с проблемой 2038 года наступило относительное затишье. Однако время идет, и тот день, когда 32-битные значения типа time_t больше не смогут корректно отображать даты, наступит уже меньше чем через 21 год. Этот срок может показаться большим, однако сравнительно долгий жизненный цикл многих встраиваемых систем подразумевает, что некоторые из них, будучи введенными в строй в наше время, все еще будут работать, когда наступит критический момент. Арнд Бергманн — один из основных разработчиков, занимающихся этой проблемой. На конференции Linaro Connect 2017 он поделился новостями о текущем положении дел в этой области. Сразу скажу, что статья пишется вовсе не для того, чтобы показать, что статический анализ работает лучше, чем динамический. Такое утверждение будет неверным, так же, как и обратное. Инструменты статического и динамического анализа дополняют друг друга, а не конкурируют между собой. У тех, и у тех есть сильные и слабые стороны. Некоторые ошибки не могут обнаруживать динамические анализаторы, а некоторые — не могут найти статические. Поэтому, следует отнестись к этой заметке просто, как к очередной демонстрации возможностей PVS-Studio, а не как к сравнению двух методологий.

Сразу скажу, что статья пишется вовсе не для того, чтобы показать, что статический анализ работает лучше, чем динамический. Такое утверждение будет неверным, так же, как и обратное. Инструменты статического и динамического анализа дополняют друг друга, а не конкурируют между собой. У тех, и у тех есть сильные и слабые стороны. Некоторые ошибки не могут обнаруживать динамические анализаторы, а некоторые — не могут найти статические. Поэтому, следует отнестись к этой заметке просто, как к очередной демонстрации возможностей PVS-Studio, а не как к сравнению двух методологий.

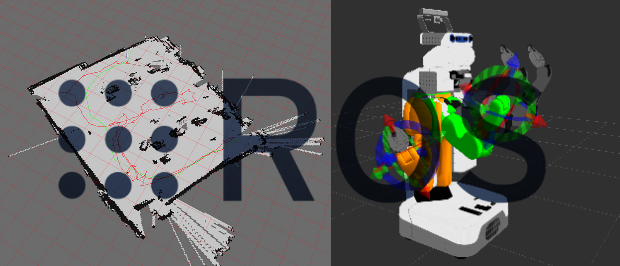

В данной статье будут рассмотрены подходы и библиотеки, предоставляемые ROS для решения задач автономной и не очень навигации.

Также будут рассмотрены несколько специфичных для антропоморфных роботов пакетов. Любой робот (наверняка даже машинка со средне-мощным бортовым ПК под управлением Linux и парой веб камер) наверняка найдет здесь что — нибудь для себя.

Паранойя не лечится! Но и не преследуется по закону. Поэтому в Linux Kernel 4.1 добавлена поддержка шифрования файловой системы ext4 на уровне отдельных файлов и директорий. Зашифровать можно только пустую директорию. Все файлы, которые будут созданы в такой директории, также будут зашифрованы. Шифруются только имена файлов и содержимое, метаданные не шифруются, inline data (когда данные файла, не превышающие по размеру 60 байт, хранятся в айноде) в файлах не поддерживается. Поскольку расшифровка содержимого файла выполняется непосредственно в памяти, шифрование доступно только в том случае, когда размер кластера совпадает с PAGE_SIZE, т.е. равен 4К.

Паранойя не лечится! Но и не преследуется по закону. Поэтому в Linux Kernel 4.1 добавлена поддержка шифрования файловой системы ext4 на уровне отдельных файлов и директорий. Зашифровать можно только пустую директорию. Все файлы, которые будут созданы в такой директории, также будут зашифрованы. Шифруются только имена файлов и содержимое, метаданные не шифруются, inline data (когда данные файла, не превышающие по размеру 60 байт, хранятся в айноде) в файлах не поддерживается. Поскольку расшифровка содержимого файла выполняется непосредственно в памяти, шифрование доступно только в том случае, когда размер кластера совпадает с PAGE_SIZE, т.е. равен 4К. Недавно мы применили плату Ethond в качестве мини-роутера и запустили на нём OpenVPN.

Недавно мы применили плату Ethond в качестве мини-роутера и запустили на нём OpenVPN.

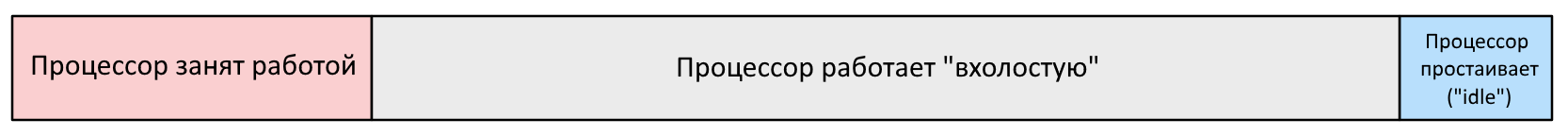

Но обнаружилось, что процессор часто нагружается на 100%, а скорость не поднимается выше 15-16 Мбит/с. На канале связи 100 мегабит это очень мало, поэтому мы решили ускорить процесс аппаратно.

Ребята из группы FPGA-разработчиков сделали прошивку на базе открытого IP-core для Altera CycloneV с реализацией шифра AES-128, которая умеет шифровать 8 Гбит/сек и дешифровать 700 Мбит/сек. Для сравнения, программа openssl на CPU (ARM Cortex A9) того же CycloneV может обрабатывать лишь около 160 Мбит/сек.

Эта статья посвящена нашему исследованию по применению аппаратного шифрования AES. Мы сжато представим описание криптографической инфраструктуры в Linux и опишем драйвер (исходный код открыт и доступен на github), который осуществляет обмен между FPGA и ядром. Реализация шифрования на FPGA не является темой статьи — мы описываем лишь интерфейс, с которым происходит взаимодействие c акселератором со стороны процессора.

Кадр из фильма «Матрица: Революция»

В этой статье мы подробно рассмотрим детали одной интересной находки: два часто используемых системных вызова (gettimeofday, clock_gettime) в AWS EC2 выполняются очень медленно.

В Linux реализован механизм по ускорению этих двух часто используемых системных вызовов, благодаря которому их код выполняется в пространстве пользователя, что позволяет избежать переключениям в контекст ядра. Это сделано с помощью предоставляемой ядром виртуальной общей библиотеки (virtual shared library), которая отображается в адресное пространство всех запущенных программ.

Два вышеназванных системных вызова не могут использовать vDSO (virtual Dynamic Shared Object) в AWS EC2, поскольку виртуализированный источник временных меток (virtualized clock source) в xen (и некоторых конфигурациях kvm) не поддерживает получение информации о времени через vDSO.

Обойти эту проблему не получится. Можно поменять источник информации о времени на tsc, но это небезопасно. Далее мы рассмотрим вопрос более подробно и проведем сравнительное тестирование с помощью microbenchmark.

Современные операционные системы и микропроцессоры уже давно поддерживает многозадачность и вместе с тем, каждая из этих задач может выполняться в несколько потоков. Это дает ощутимый прирост производительности вычислений и позволяет лучше масштабировать пользовательские приложения и сервера, но за это приходится платить цену — усложняется разработка программы и ее отладка.

В этой статье мы познакомимся с POSIX Threads для того, чтобы затем узнать как это все работает в Linux. Не заходя в дебри синхронизации и сигналов, рассмотрим основные элементы Pthreads. Итак, под капотом потоки.

При разработке очередного бота для группы в Telegram у меня возникла необходимость испытать его при различных значениях системного времени. Этот бот в конце каждого дня отправляет (или, в зависимости от ряда условий, не отправляет) сообщение в чат и производит манипуляции с некоторыми предыдущими своими сообщениями (или, опять же, не производит).

Менять системное время глобально ой, как не хотелось. Муторно, плюс у меня в ней столько всего понаставлено, не дай Б-г что-то заглючит (вряд ли, но мало ли). Думал запустить VirtualBox, но уж больно лень было ставить «чистую» Убунту, расшаривать папки, и т. д., тем более что этот вариант жрёт, как троглодит серьёзно потребляет машинные ресурсы.

Но буквально недавно я начал ковырять Docker. «У него просто обязан быть механизм контроля системного времени внутри контейнера», — подумал я. Рассмотрим, что же в результате вышло.

java -jar myapplication-fat.jar, JVM самостоятельно настроит некоторые параметры, стремясь обеспечить наилучшую производительность приложения.

Привет, я все еще Марко и все еще системный программист в Badoo. На прошлой неделе я опубликовал перевод о PIC в шареных библиотеках, но есть вторая часть – про разделяемые библиотеки на х64, поэтому решил не оставлять дело незаконченным.

Привет. Меня зовут Марко, и я системный программист в Badoo. Я очень люблю досконально разбираться в том, как работают те или иные вещи, и тонкости работы разделяемых библиотек в Linux не исключение. Я представляю вам перевод именно такого разбора. Приятного чтения.