C++ template аллокатора с потокобезопасным циклическим буфером

Вся реализация в одном заголовочном .h файле: [fast_mem_pool.h]

Фишки, чем этот аллокатор лучше сотни подобных — под катом.

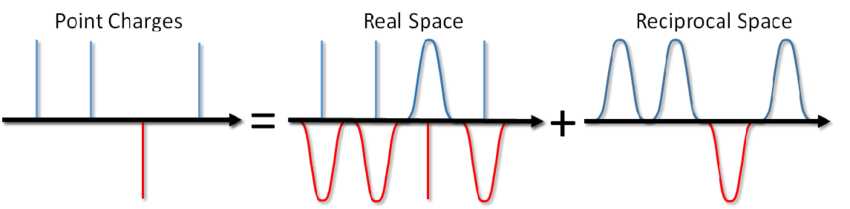

Распараллеливаем вычисления

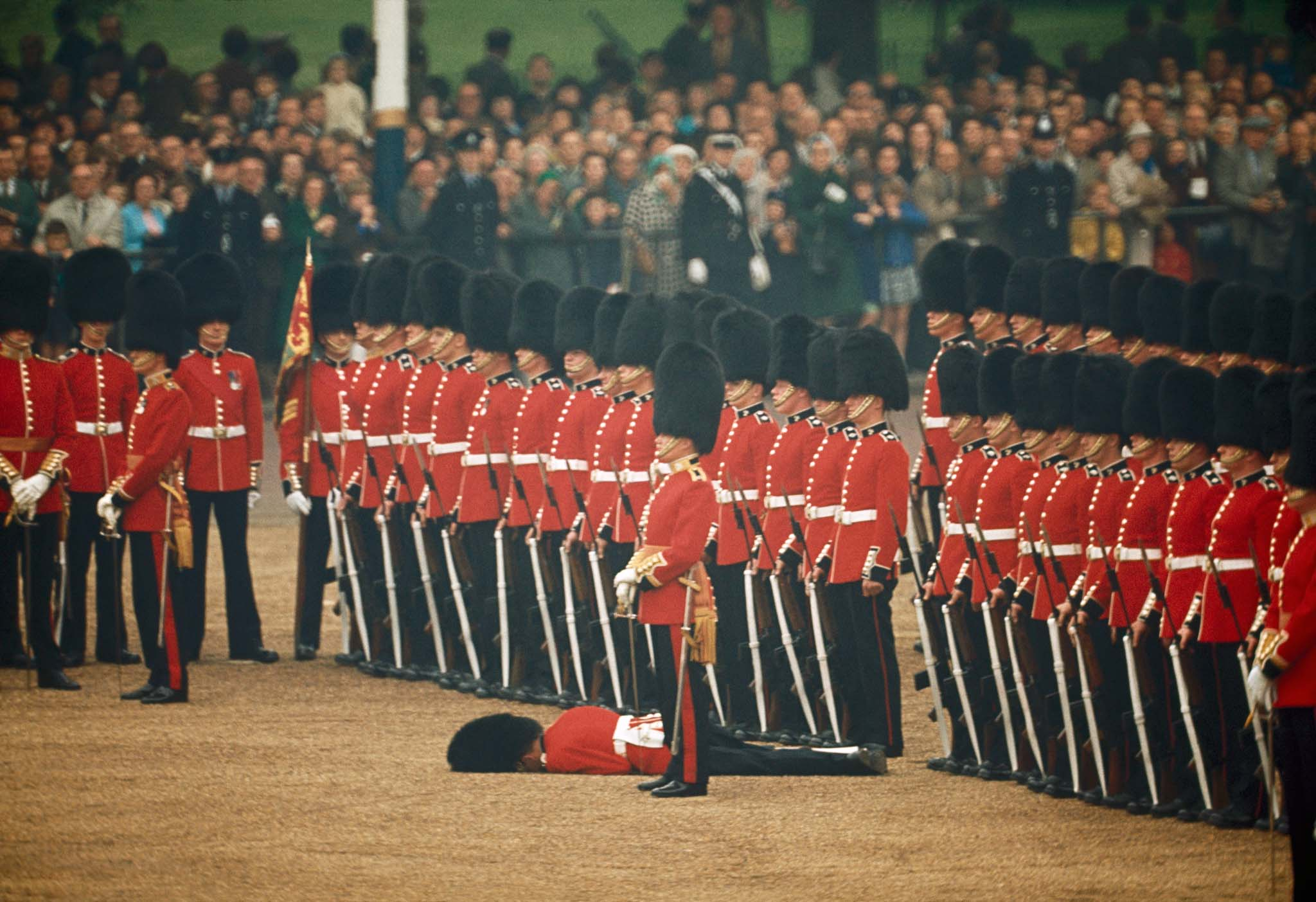

Фото: James P. Blair/National Geographic Creative

Вы когда-нибудь сталкивались со следующей проблемой в rust, когда использовали std::sync::Mutex в асинхронном коде?

7 | tokio::spawn(/* some future here */);

| ^^^^^^^^^^^^ future returned by `fut` is not `Send`

|

127 | T: Future + Send + 'static,

| ---- required by this bound in `tokio::task::spawn::spawn`

|

Я недавно проводил исследование, в рамках которого было необходимо обработать несколько сотен тысяч наборов входных данных. Для каждого набора — провести некоторые расчеты, результаты всех расчетов собрать вместе и выбрать "лучший" по некоторым критериям. По сути это bruteforce перебор. Тоже самое происходит при подборе параметров ML моделей с помощью GridSearch.

Однако, с некоторого момента размер вычислений может стать для одного компьютера великоват, даже если запускать ее в несколько процессов с помощью joblib. Или, если сказать точнее, он становится слишком долгим для нетерпеливого экспериментатора.

И поскольку в современной квартире сейчас можно найти больше одного "недогруженного" компьютера, а задача явно подходит для массового параллелизма — пора собрать свой домашний кластер и запускать такие задачи на нем.

abActor.getA(ABActor::GetACallback([this](int a) {

abActor.getB(ABActor::GetBCallback([a, this](int b) {

abActor.saveAB(a - b, a + b, ABActor::SaveABCallback([this](){

abActor.getA(ABActor::GetACallback([this](int a) {

abActor.getB(ABActor::GetBCallback([a, this](int b) {

std::cout << "Result " << a << " " << b << std::endl;

}));

}));

}));

}));

}));

const int a = co_await actor.abActor.getAAsync();

const int b = co_await actor.abActor.getBAsync();

co_await actor.abActor.saveABAsync(a - b, a + b);

const int newA = co_await actor.abActor.getAAsync();

const int newB = co_await actor.abActor.getBAsync();

std::cout << "Result " << newA << " " << newB << std::endl;