Первый в России робот-завод и при чём тут колбаса?

Пользователь

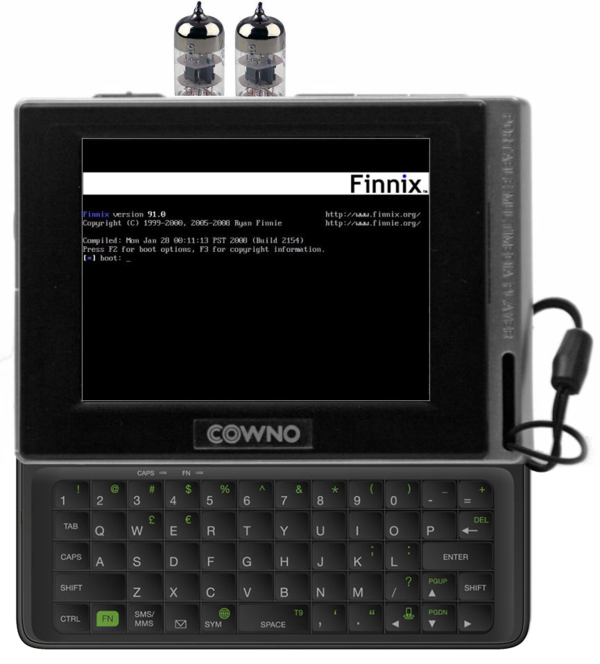

Софту мы не доверяем уже давно, и поэтому осуществляем его аудит, проводим обратную инженерию, прогоняем в пошаговом режиме, запускаем в песочнице. Что же насчёт процессора, на котором выполняется наш софт? – Мы слепо и беззаветно доверяем этому маленькому кусочку кремния. Однако современное железо имеет те же самые проблемы, что и софт: секретную недокументированную функциональность, ошибки, уязвимости, малварь, трояны, руткиты, бэкдоры.

ISA (Instruction Set Architecture) x86 – одна из самых долгих непрерывно изменяющихся «архитектур набора команд» в истории. Начиная с дизайна 8086, разработанного в 1976 году, ISA претерпевает постоянные изменения и обновления; сохраняя при этом обратную совместимость и поддержку исходной спецификации. За 40 лет своего взросления, архитектура ISA обросла и продолжает обрастать множеством новых режимов и наборов инструкций, каждый из которых добавляет к предшествующему дизайну, и без того перегруженному, новый слой. Из-за политики полной обратной совместимости, в современных процессорах x86 присутствуют даже те инструкции и режимы, которые на сегодняшний день уже преданы полному забвению. В результате мы имеем архитектуру процессора, которая представляет собой сложно переплетающийся лабиринт новых и антикварных технологий. Такая чрезвычайно сложная среда – порождает множество проблем с кибербезопасностью процессора. Поэтому процессоры x86 не могут претендовать на роль доверенного корня критической киберинфраструктуры.

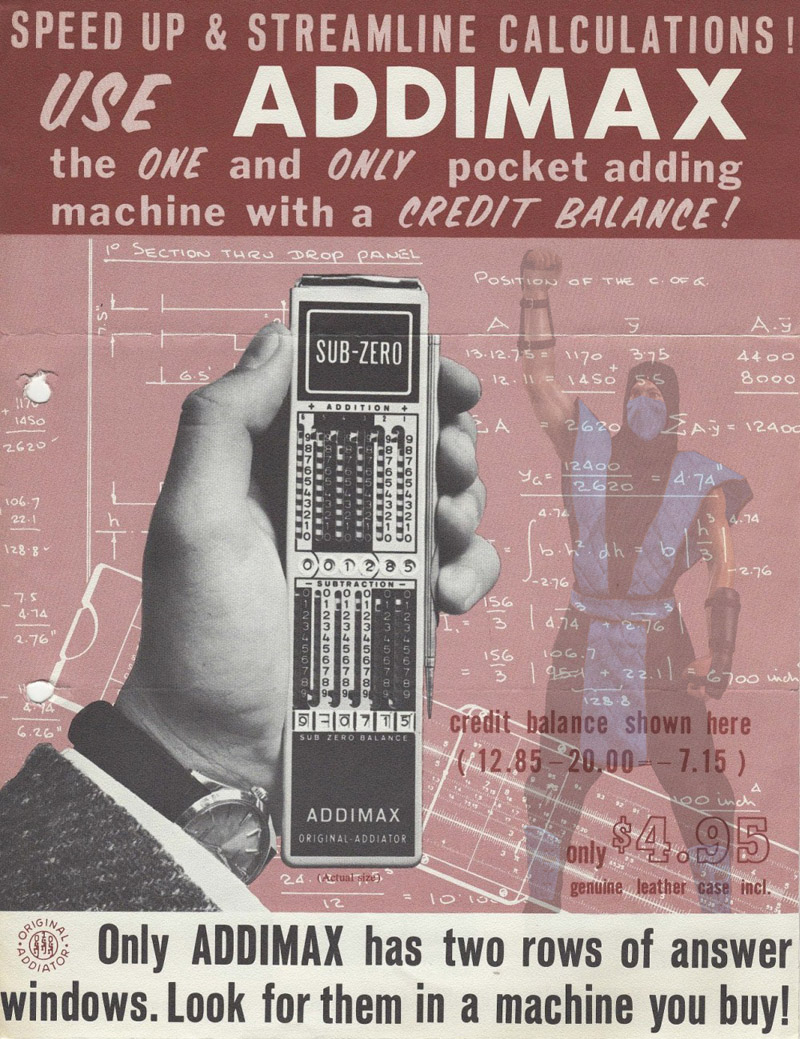

Удивительно изящная машинка, дошедшая до нас из тех древних времён, когда не то что Интернета не было, – ещё даже компьютеров не было. Несколько характеристик Sub-Zero, на которые в своё время делали акцент продвигавшие его маркетологи: (1) работает с числами ± 999999; (2) складывает и вычитает за считанные секунды; (3) никогда не ошибается; (4) удивительно прост в использовании; (5) работает бесшумно; (6) изготовлен из высококачественных материалов, отвечающих германским стандартам; (7) не изнашивается. Создан, чтобы жить долго.

Так что же это за машинка? Каким образом она осуществляет вычисления? Какая у неё начинка? Как ей пользоваться для сложения и вычитания? И вообще, кто её придумал? Обо всём об этом читайте ниже.

telnet (порт 23) и ftp (порт 21). Порт 22 был свободен и удобно располагался между портами для telnet и ftp. Я подумал, что такой номер порта может стать одной из тех маленьких деталей, которые придадут некоторую ауру доверия SSH. Но как его получить? Я никогда не распределял порты, но я знал тех, кто этим занимается.