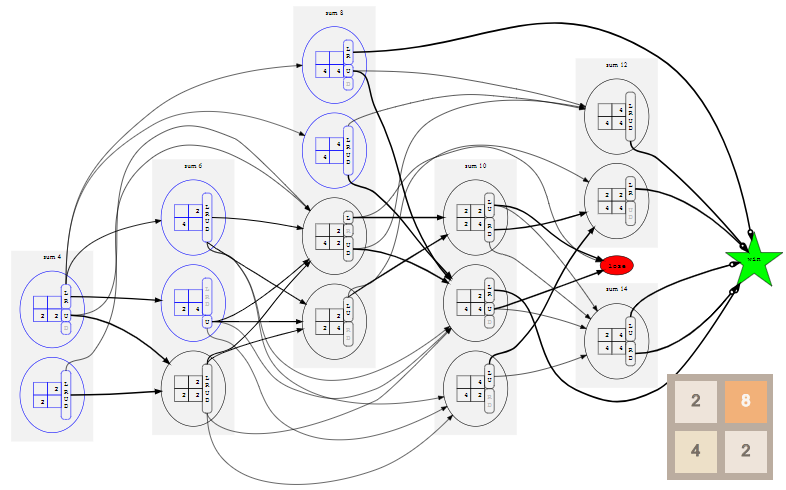

В предыдущей статье про 2048 мы использовали цепи Маркова, чтобы выяснить, что в среднем для победы нужно не менее 938,8 ходов, а также исследовали с помощью комбинаторики и полного перебора количество возможных конфигураций поля игры.

В этом посте мы используем математический аппарат под названием «марковский процесс принятия решений» для нахождения доказуемо оптимальных стратегий игры 2048 для полей размером 2x2 и 3x3, а также на доске 4x4 вплоть до тайла

64. Например, вот оптимальный игрок в игру 2x2 до тайла 32:

Случайное начальное число (random seed) определяет случайную последовательность тайлов, добавляемых игрой на поле. «Стратегия» игрока задаётся таблицей, называемой алгоритмом (policy). Она сообщает нам, в каком направлении нужно сдвигать тайлы в любой возможной конфигурации поля. В этом посте мы рассмотрим способ создания алгоритма, оптимального в том смысле, что он максимизирует шансы игрока на получение тайла

32.Оказывается, что в игре 2x2 до тайла

32 очень сложно выиграть — даже если играть оптимально, игрок выигрывает только примерно в 8% случаев, то есть игра оказывается не особо интересной. Качественно игры 2x2 сильно отличаются от игр 4x4, но они всё равно полезны для знакомства с основными принципами.В идеале мы хотим найти оптимальный алгоритм для полной игры на поле 4x4 до тайла

2048, но как мы убедились из предыдущего поста, количество возможных конфигураций поля очень велико. Поэтому невозможно создать оптимальный алгоритм для полной игры, по крайней мере, с помощью используемых здесь методов.Однако мы можем найти оптимальный алгоритм для укороченной игры 4x4 до тайла

64, и, к счастью, мы увидим, что оптимальная игра на полях 3x3 качественно выглядит похожей на некоторые успешные стратегии полной игры.Код (исследовательского качества), на котором основана эта статья, выложен в открытый доступ.

Привет, Хабр. Помните офигенную статью

Привет, Хабр. Помните офигенную статью

— неожиданный) — формально-логические противоречия, которые возникают в содержательной множеств теории и формальной логике при сохранении логической правильности рассуждения. Парадоксы возникают тогда, когда два взаимоисключающих (противоречащих) суждения оказываются в равной мере доказуемыми. Парадоксы могут появиться как в пределах научной теории, так и в обычных рассуждениях (например, приводимая Расселом перифраза его парадокса о множестве всех нормальных множеств: «Деревенский парикмахер бреет всех тех и только тех жителей своей деревни, которые не бреются сами. Должен ли он брить самого себя?»). Поскольку формально-логическое противоречие разрушает рассуждение как средство обнаружения и доказательства истины (в теории, в которой появляется парадокс, доказуемо любое, как истинное, так и ложное, предложение), возникает задача выявления источников подобных противоречий и нахождения способов их устранения. Проблема философского осмысления конкретных решений парадоксов — одна из важных методологических проблем формальной логики и логических оснований математики.

— неожиданный) — формально-логические противоречия, которые возникают в содержательной множеств теории и формальной логике при сохранении логической правильности рассуждения. Парадоксы возникают тогда, когда два взаимоисключающих (противоречащих) суждения оказываются в равной мере доказуемыми. Парадоксы могут появиться как в пределах научной теории, так и в обычных рассуждениях (например, приводимая Расселом перифраза его парадокса о множестве всех нормальных множеств: «Деревенский парикмахер бреет всех тех и только тех жителей своей деревни, которые не бреются сами. Должен ли он брить самого себя?»). Поскольку формально-логическое противоречие разрушает рассуждение как средство обнаружения и доказательства истины (в теории, в которой появляется парадокс, доказуемо любое, как истинное, так и ложное, предложение), возникает задача выявления источников подобных противоречий и нахождения способов их устранения. Проблема философского осмысления конкретных решений парадоксов — одна из важных методологических проблем формальной логики и логических оснований математики.