Содержание

- Что такое тензор и для чего он нужен?

- Векторные и тензорные операции. Ранги тензоров

- Криволинейные координаты

- Динамика точки в тензорном изложении

- Действия над тензорами и некоторые другие теоретические вопросы

- Кинематика свободного твердого тела. Природа угловой скорости

- Конечный поворот твердого тела. Свойства тензора поворота и способ его вычисления

- О свертках тензора Леви-Чивиты

- Вывод тензора угловой скорости через параметры конечного поворота. Применяем голову и Maxima

- Получаем вектор угловой скорости. Работаем над недочетами

- Ускорение точки тела при свободном движении. Угловое ускорение твердого тела

- Параметры Родрига-Гамильтона в кинематике твердого тела

- СКА Maxima в задачах преобразования тензорных выражений. Угловые скорость и ускорения в параметрах Родрига-Гамильтона

- Нестандартное введение в динамику твердого тела

- Движение несвободного твердого тела

- Свойства тензора инерции твердого тела

- Зарисовка о гайке Джанибекова

- Математическое моделирование эффекта Джанибекова

Введение

Что такое угловая скорость? Скалярная или векторная величина? На самом деле это не праздный вопрос.

Читая лекции по теоретической механике в университете, я, следуя традиционной методике изложения курса кинематики, вводил понятие угловой скорости в теме «Скорость точки тела при вращательном движении». И там угловая скорость впервые появляется как скалярная величина, со следующим определением.

Угловая скорость твердого тела — это первая производная от угла поворота тела по времени

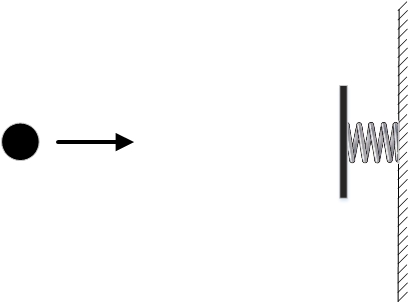

А вот потом, при рассмотрении каноничной формулы Эйлера для скорости точки тела при вращении

обычно дается следующее определение

Угловая скорость тела — это псевдовектор, направленный вдоль оси вращения тела в ту сторону, откуда вращение выглядит происходящим против часовой стрелки

Ещё одно частное определение, которое, во-первых, утверждает неподвижность оси вращения, во-вторых навязывает рассмотрение лишь правой системы координат. И наконец термин «псевдовектор» обычно объясняется студентам так: «Посмотрите, ведь мы показали, что омега — скалярная величина. А вектор мы вводим для того, чтобы выписать формулу Эйлера».

При рассмотрении сферического движения оказывается потом, что ось вращения меняет направление, угловое ускорение направлено по касательной к годографу угловой скорости и так далее. Неясности и вводные допущения множатся.

Учитывая уровень подготовки школьников, а так же вопиющую глупость, допускаемую в программах подготовки бакалавров, когда теормех начинается с первого (вдумайтесь!) семестра, такие постепенные вводные, на палках, веревках и желудях наверное оправданы.

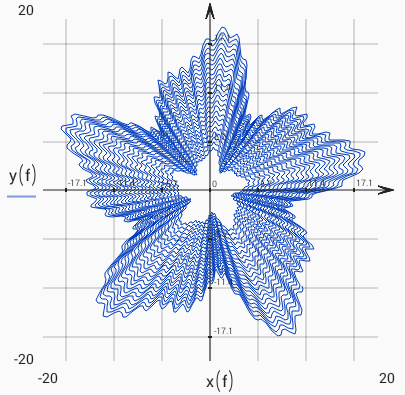

Но мы с вами заглянем, что называется, «под капот» проблемы и, вооружившись аппаратом тензорного исчисления, выясним, что угловая скорость — это псевдовектор, порождаемый антисимметричным тензором второго ранга.

Думаю для затравки вполне достаточно, а поэтому — начнем!

Вот и пролетело полгода с тех пор, как я

Вот и пролетело полгода с тех пор, как я