10 советов схемотехнику

Пользователь

Недавно я все-таки сделал свой первый шаг к ПЛИС и призвал вас за собой. Мое фанатическое увлечение ПЛИС и идея о том, что ПЛИС является лучшей платформой для создания любых устройств приобрела религиозный характер. Моя секта ПЛИСоводов проповедует полный отказ от микроконтроллеров, а особо экстремистская ветвь проповедует отказ не только от софт процессоров, но и вообще от последовательных вычислений!

Недавно я все-таки сделал свой первый шаг к ПЛИС и призвал вас за собой. Мое фанатическое увлечение ПЛИС и идея о том, что ПЛИС является лучшей платформой для создания любых устройств приобрела религиозный характер. Моя секта ПЛИСоводов проповедует полный отказ от микроконтроллеров, а особо экстремистская ветвь проповедует отказ не только от софт процессоров, но и вообще от последовательных вычислений!Всем нам известна проблема курицы и яйца: работодатели не хотят брать на работу выпускников без опыта работы, но где же в таком случае выпускникам получить опыт работы? В микроэлектронике эта проблема стоит особо остро ввиду требуемого огромного количества специфического опыта. Наши ВУЗы с советских времен знамениты широчайшей теоретической подготовкой, которая должна помочь выпускнику в любой сложной ситуации в жизни. Однако, современная индустрия требует практического опыта. Добавим сюда еще отсутствие мотивации, приводящее к тому, что по специальности работает процентов 15% выпускников, и получим жесточайший кадровый голод в отрасли, которая очень требовательна к качеству кадров. А ведь если бы каждый студент мог "поморгать лампочкой" со своего собственного кристалла ситуация могла бы развиваться совсем иначе.

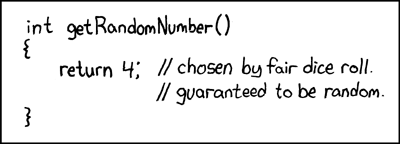

Рисунок 1. КДПВ

Что же мешает таким грандам подготовки кадров отечественной микроэлектроники, как, например, МИФИ и МИЭТ, поступать аналогично своим зарубежным коллегам (например, MIT или UZH), а именно — давать возможность студентами-дипломникам выпускать свои собственные кристаллы? Можно, конечно, предположить, что выпуск собственного кристалла занятие крайне долгое, сложное и дорогое, а потому для института — дорого, а для студента — непосильно. Однако, это не так. Давайте же взглянем на одну из доступных технологий на отечественном рынке микроэлектроники, знакомство с которой позволит студенту стать значительно более привлекательным в плане будущего трудоустройства, а предложение которой для студента — позволит университету значительно поднять свой рейтинг в глазах абитуриентов и работодателей.

Перевод статьи Кена ШирриффаПочти каждый смартфон использует процессор на основе чипа ARM1, представленного в 1985 году. Более десяти миллиардов ядер ARM было использовано в различных гаджетах, включая один из самых больших провалов Apple, карманный компьютер Newton, и один из самых оглушительных её успехов — iPhone. В этой статье мы рассмотрим ключевые части процессора ARM1: опишем общую структуру чипа, посмотрим на то, как устроены транзисторы и как они функционируют, взаимодействуя друг с другом для хранения и обработки данных, а также взглянем на визуальную симуляцию этого микропроцессора и узнаем, что происходит внутри ARM1 во время его работы.

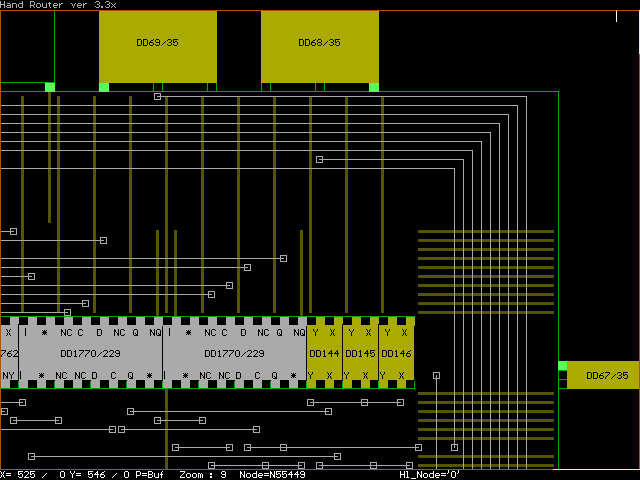

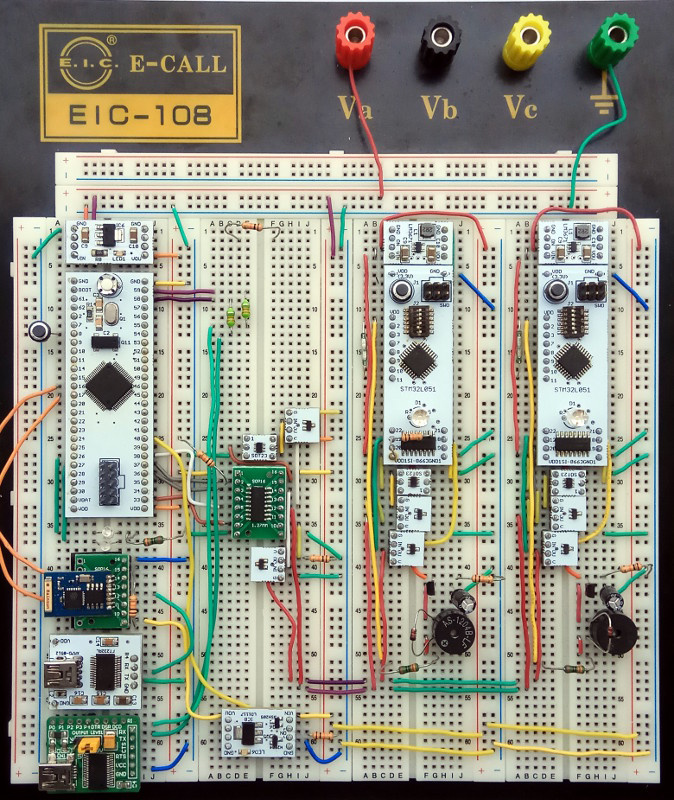

Всем, кто использует или интересуется микроконтроллерами фирмы STMicroelectronics, хочу представить свой небольшой хобби-проект.

И на Хабре, и на geektimes уже достаточно много статей, посвящённых микроконтроллерам серии STM32F, например: Дешевая STM32 плата + Arduino IDE, Попытка подружиться с STM32 и ответ на неё Как надо дружиться с STM32 и многие другие. В совокупности они очень хорошо освещают эту тему, но есть одно но… Во всех этих статьях рассматриваются готовые платы и один конкретный контроллер, что на этой плате. А что делать тем, кто хочет поиграться с разными контроллерами, да ещё и на макетной плате? Например, многие известные мне платы с контроллером STM32F4 (та же STM32F4-Discovery) в макетную плату не воткнуть. Но мне лично хочется что-то типа такого (внимание, все картинки кликабельны):

При этом, как я уже написал, не хочется быть связанным конкретным контроллером, а хочется иметь возможность легко его заменить. Тех, кому интересно, как я реализовал эти не совсем обычные хотелки, прошу под кат.

Данная статья является переводом поста из блога Android-разработчицы из ЮАР Ребекки Фрэнкс riggaroo.co.za, подготовленным Android-отделом компании Лайв Тайпинг. Оригинальная статья доступна здесь.

Недавно мне посчастливилось принять участие в конференции Google I/O, где я познакомилась с ConstraintLayout. Я была так потрясена его возможностями, что не могла дождаться, когда приеду домой и попробую всё сама.