AI не заменяет - AI меняет роль

Спор про скорость - ловушка. Правильный вопрос: что стало узким местом?

55% компаний, которые уволили людей из-за AI, теперь жалеют (Orgvue, 2025). Исследование METR показало странное - разработчики думают что с AI работают на 20% быстрее, а объективно на 19% медленнее (METR, июль 2025).

Хинтон говорит что скоро AI будет делать за минуты работу на месяц. CEO AWS называет отказ от найма джуниоров "одной из самых глупых вещей" (MIT Tech Review).

Кто прав? Мой опыт говорит - оба мимо. AI не заменяет и не замедляет. Он меняет распределение труда.

Что отдал AI

Почти всю черновую аналитику:

Spec drafts - первые версии спецификаций по сырым требованиям

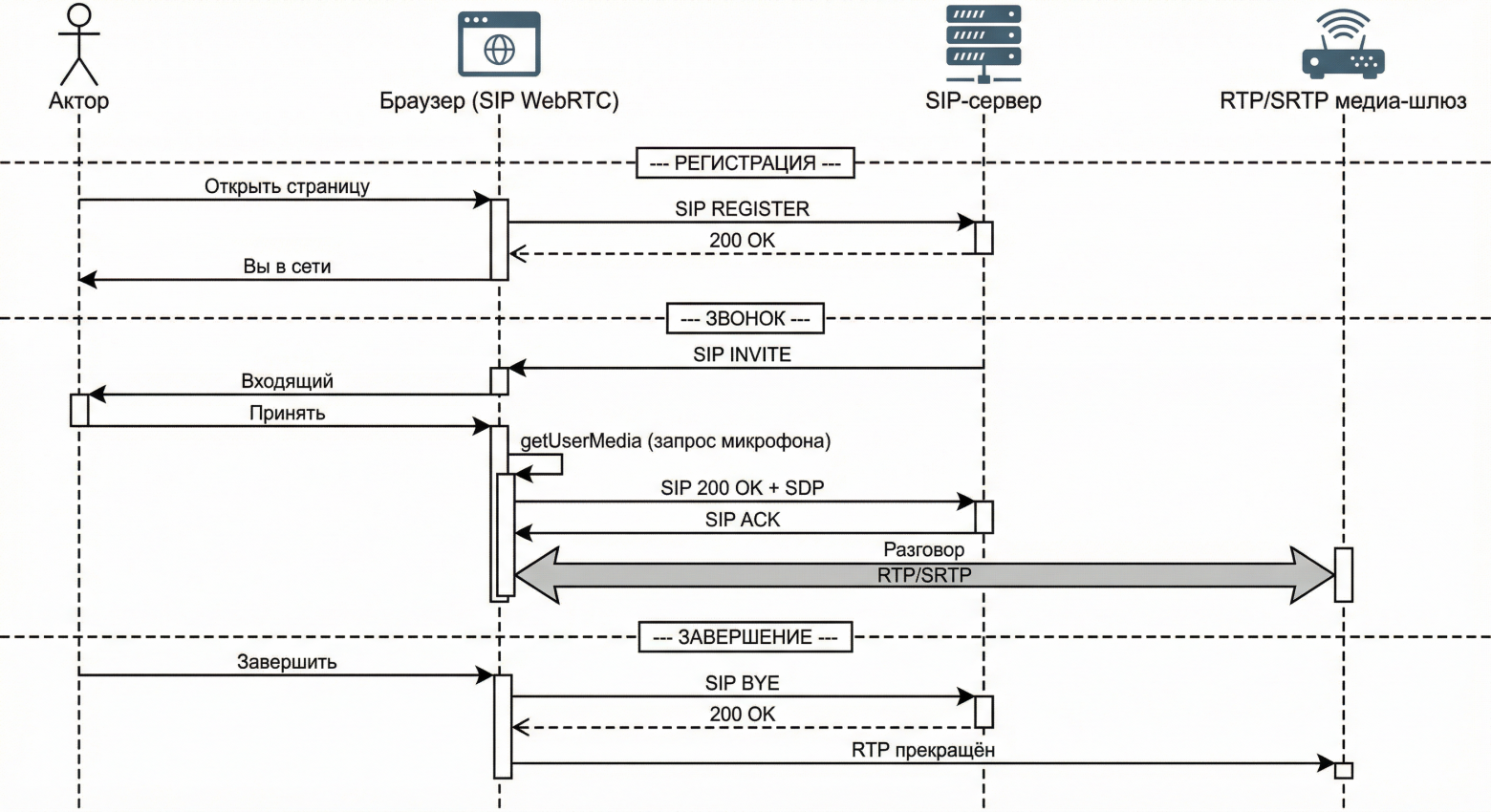

C4 диаграммы - контейнеры, компоненты, контекст

Sequence diagrams - потоки взаимодействия

Поисковые запросы - сбор контекста из документации и кодовой базы

Тест-кейсы - acceptance criteria по спецификации

Ручное кодирование сократил до точечных мест: интерфейсы, критичные участки, отладка. Всё остальное - через агента.

Звучит как будто всё отдал. Но нет.

Что не отдам

Здоровье. Доктор может использовать AI - это хорошо. Но это должен быть доктор с образованием и опытом. AI как инструмент - да. AI вместо врача - нет.

То же с психологом и коучем. Всё что связано со здоровьем и осознанностью - только к профессионалам.

В коде аналогично: security-критичные участки, интерфейсы с внешними системами, инварианты бизнес-логики - там доля ручной работы и глубокой экспертизы остаётся выше. AI ускорил черновики и сбор вариантов, но ответственность за модель и критерии - на мне.

Про "парадокс продуктивности"

Подозреваю, что люди измеряют "ощущение скорости", а система измеряет "время до принятого PR".

Не согласен с интерпретацией METR.

Раньше: пробуешь 1-2 варианта, выбираешь, идёшь. Натыкаешься на проблемы - третья версия. Четвёртая. Legacy копится.

Сейчас: пробую кучу вариантов сразу. Да, на каждый уходит больше времени. Но я не тащу три неудачных попытки. Выбираю лучший до того как закапываю в продакшн.

Микро-кейс: фича интеграции с внешним API. Раньше - 3 дня на реализацию, потом 2 дня на переделку когда выяснились edge cases. Сейчас - 1.5 дня, но 40% времени ушло в спецификацию и тест-контракты. Переделок ноль.

Это не замедление. Это сдвиг: меньше "time-to-code", больше "time-to-confident".

Джуниоры: как меняется обучение

CEO AWS: "Как это будет работать через 10 лет, когда никто ничему не научился?"

Согласен. Передача знаний должна быть. С AI можно делать сайты без образования - но индустрия не только про сайты. Есть вещи где нужна математика и computer science.

Но джуниор теперь не "пишет CRUD". Джуниор учится:

Формулировать требования так, чтобы агент понял

Писать тест-контракты до реализации

Дебажить и верифицировать результат

Понимать, когда AI галлюцинирует

Сдвиг роли

Меньше клавиатурной работы, больше постановки, проверки и ответственности за инварианты.

Раньше - исполнитель. Теперь - проектировщик и валидатор.

Причём само проектирование тоже с AI - общаешься с агентом, раскладываешь задачу, проверяешь результат. Во многих продуктовых задачах ручное написание кода - не главное узкое место. Узкое место - постановка, проверка, интеграция, риски.

Что стало важнее

Системный подход. "Герой-разработчик" и "пожаротушитель" - уходит. Ценятся люди, которые системно решают задачи.

И новый навык: строить свою систему работы с AI.

Это мой актив. Моя интеллектуальная собственность. Я трачу время не только на задачи, но и на эту систему.